第一章 婚姻家庭法概述

第一节 婚姻家庭概述

一、婚姻家庭的概念

(一)婚姻家庭的一般概念

婚姻家庭的概念

常言道:“家和万事兴”。家庭是社会的基本细胞,个人婚姻家庭关系的和睦与否,与全社会的和谐稳定息息相关。而婚姻是家庭的最主要构建和衍生方式。

1、婚姻:

婚姻是男女双方以确立夫妻关系为目的,以彼此之间权利义务为内容的结合。 一般认为,婚姻是男女结为夫妻,互为配偶。

婚姻是为当时社会制度所确认的,男女两性互为配偶的结合。

l中国古代时期:《礼记·昏义》:婚礼者,将合两姓之好,上以把宗庙,下以继后世也。

l古罗马法时期:著名法学家莫迪斯汀曾将婚姻定义为:夫妻间发生神事与人事的共同关系的终身结合。

l寺院法时期:将婚姻视为“神作之合”,结婚是宣誓圣礼之一,夫妻不可离异。

l近代大陆法系:婚姻是一男一女以永续共同生活为目的之结合。

l现代社会:婚姻是以终身共同生活为目的之一男一女合法的结合关系。

特征:

婚姻家庭是人类社会发展到一定阶段的产物,是与一定的社会生产方式和生活方式相适应的人类的两性和血缘关系的社会形式。

婚姻家庭在本质上是一种社会关系,是存在于婚姻双方和家庭成员之间的社会关系。是适应着社会发展的客观需要而产生和发展变化的。

1.婚姻是男女两性的结合,婚姻为异性的结合;

2.男女结合的目的是为了确立夫妻关系,具有配偶身份的结合;

3.男女两性的结合要符合一定的社会要求,为当时社会制度所确认;

2、家庭:

家庭是以婚姻、血缘和共同经济为纽带而组成的亲属团体和共同生活单位。

家庭是共同生活的,其成员之间互享法定权利,互负法定义务的亲属团体。

广义上家庭关系的概念本身就可涵盖婚姻关系。

《民法典》第一千零四十条本编调整因婚姻家庭产生的民事关系。

第1041条 婚姻家庭受国家保护。

特征:

1.家庭是一个亲属团体;

2.家庭需有共同的经济;

3.家庭既是亲属团体,又是生活单位。

(二)婚姻家庭的法律概念

1、婚姻:

婚姻是男女双方以永久共同生活为目的,以夫妻的权利义务为内容的合法结合。

l婚姻是以共同生活为目的的为法律所认可的具有夫妻身份的结合。

l以共同生活为目的的;

l为法律所认可的;

l具有夫妻身份的结合。

2、婚姻的性质:

u(1)契约说

l身份契约说:在英美法,marriage一语,一方面指进入婚姻状态之行为,即指为此合意之契约而言,称为婚姻契约(contact of marriage),他方面指因此契约所生之状态或身份及就此状态或身份所确认权利义务之全体,于此意义亦称为matrimony。基于此,要求当事人于缔结婚姻时,第一须有契约之意思,第二须有契约能力。

(1)夫妻双方在婚前婚后均具有独立的人格,其法律地位平等。

(2)婚姻的缔结和内容都体现了男女双方的合意,即意思自治。

(3)婚姻体现了双方的婚姻自由,包括结婚自由、离婚自由以及在婚姻关系中的自由。

(4)婚姻契约要受到法律和公序良俗原则的合理程度上的限制。

该学说的代表人物康德认为:婚姻关系是“性的共同体”,是基于人性自然法则必要的契约。

l法国宪章第7条:“法律只承认婚姻是一种民事契约。”

l婚姻契约与其他的民事契约不同?契约说的意义?

u(2)制度说

l社会制度说:婚姻是一种社会制度,婚姻当事人只有附和制度的权利,一旦附和,则与当事人的意思无关,制度的效力即自动产生。

l该学说始创于大陆法系的法国。

l此学说认为,结婚是一种法律行为,当事人因结婚形成法律关系。

l夫妻不能随意变更婚姻效果,更不能因解除的合意而将婚姻自行予以解除。

u(3)婚姻伦理说

l黑格尔是此学说的创始人。

l该学说认为,婚姻是“精神的统一”,“实质是伦理关系”。这种自我意识与对方的统一就是爱,而这种爱是“具有法的意义的伦理性的爱”。

l婚姻作为伦理关系与契约关系的区别。

l婚姻伦理说的局限性在哪里?

u(4)婚姻信托说

l婚姻是国家与个人之间的信托关系。

l国家是委托人,个人是受托人。

国家给予配偶在处理家庭问题上的权利。

l婚姻信托说的作用。

u(5)身份关系说

l身份关系说是目前中国婚姻法学界的通说。该学说认为:

l婚姻法律关系本质上是一种身份关系,夫妻双方在财产上的权利义务关系是附随于人身上的权利义务的。

l创设这种关系的婚姻行为是一种身份法上的行为,行为人须有结婚的合意,但是婚姻成立的条件和程序,婚姻的效力,婚姻解除的原因等,都是法定的,而不是当事人意定的。

3、家庭:

共同生活,其成员间互享法定权利、互负法定义务的亲属团体。

二、婚姻家庭的属性

婚姻家庭的属性——自然属性和社会属性

婚姻家庭关系是一种人与人之间的关系,是一种特殊的人际关系。

婚姻家庭关系具有双重属性,社会性和自然性。社会属性具有决定作用。

自然属性是婚姻家庭本身固有的属性,但是,婚姻家庭的本质只能取决于它的社会属性。

(一)自然属性

1、概念:

l自然属性指男女两性的生理差别和人类固有的性的本能,以及通过生育而实现的种族繁衍等。

自然属性即婚姻家庭赖以产生的自然条件以及婚姻家庭关系中所固有的自然规律。

u婚龄:考虑到人的生理发育程度;(立法时有所考虑)

u优生:排斥一定范围内的血亲结婚;

l婚姻家庭关系的自然属性:

u男女两性的差别和人类的性本能,是男女结合的生理基础。

u通过生育而实现的种的繁衍是家庭在生物学上的自然功能。

u不能夸大自然属性对婚姻家庭的作用;

u家庭成员间的血缘联系及因此联系而产生的亲属团体,是自然形成的生物联系。

(二)社会属性

1、概念:

l社会属性指婚姻家庭的形态和内容上表现出来的社会要求。

婚姻家庭本身是一种人与人之间的社会关系,它是社会关系总和的组成部分,与其他社会关系具有密切的联系,反映了一定社会的生产方式和生活方式的客观要求。

l社会属性决定和影响婚姻家庭的社会力量及婚姻家庭所包含的社会内容。

u社会性是人类的根本属性。

u社会性是人类婚姻家庭从低级向高级发展的根本动因。

u社会属性是婚姻家庭的本质属性,它决定着婚姻家庭演进的发展方向。

2、自然属性和社会属性之间的关系

u自然属性是婚姻家庭关系形成的前提;

u社会属性是决定婚姻家庭关系性质的因素,是婚姻家庭的根本属性;

u婚姻家庭制度是一定社会中经济基础的上层建筑,

u是经济基础对婚姻家庭的要求在上层建筑领域的集中表现;

u它是由各种有关婚姻家庭的社会规范构成的,包括法律规范、道德规范和习惯。

三、婚姻家庭形态

婚姻家庭形态的历史发展(多出选择题和名词解释)

人类婚姻家庭制度大约经历了三种历史类型:群婚制、对偶婚制、一夫一妻制。(多项选择题)

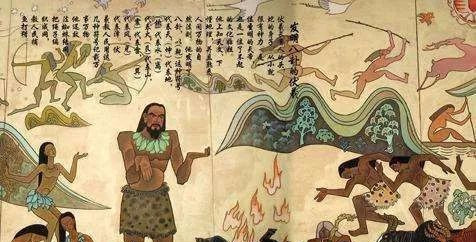

(一)原始社会的群婚制和对偶婚制

1、群婚制。

指一群男子与一群女子互为夫妻的婚姻形式。

与杂乱性交关系的区别是:两性关系因血缘而受到了初步限制。

(1)提出:摩尔根《古代社会》(知识拓展)

(2)论述:恩格斯《家庭、私有制、国家起源》(知识拓展)

(3)群婚制经历了两个发展阶段:

低级形态:血缘群婚制。

指同辈份男女之间可以互为夫妻,排斥了不同辈份的男女之间的两性关系。

高级形态:亚血缘群婚制,又称之为伙婚制或普那路亚家庭。

同辈份男女之间的集团婚,但排除同胞兄弟姐妹间的通婚,之后又排除了血缘较远的兄弟姐妹的两性关系。

2、对偶婚制。

指成对的男女在或长或短的时间内,过着相对稳定的配偶生活的婚姻形式。

人类婚姻家庭形态从群婚制到对偶婚制的演变,直接的原因是两性结合的禁忌越来越多,越来越严格,在这背后,则是自然选择的强大力量在起作用。

(二)阶级社会时期的一夫一妻制

一夫一妻制的产生是私有制确立的必然结果。

从母系氏族到父系氏族,两性社会地位的变化和男尊女卑制度的形成等便是一夫一妻制婚姻家庭出现的历史前奏。

私有制社会的一夫一妻制婚姻家庭经历了不同的发展阶段,奴隶制、封建制和资本主义婚姻家庭制度都是它的具体历史形态。

特征:

l婚姻不自由;

l男女不平等;

l夫权统治;

l家长专制。

近代资本主义婚姻家庭制度是以个人为本位的,婚姻家庭主体法律地位已渐趋于平等。

知识点一

婚姻家庭的概念

婚姻,是指为当时社会制度所确认的、男女两性共同生活互为配偶的结合,而家庭则是指主要以婚姻关系、血缘关系为纽带而形成的、包含一定范围的亲属在内的社会生活单位。

四、婚姻家庭的职能

婚姻家庭的职能(婚姻家庭的社会功能):

(一)生育职能实现人口再生产的职能;

生物功能(实现人的生理需求的职能);

(二)经济职能(生产职能、消费职能);

经济功能;组织经济生活的职能;

(三)感情交往功能;

(四)教育职能;

文化功能。

(五)扶养职能。

婚姻家庭的社会职能(功能)

从历史上看,婚姻家庭是适应人类社会发展客观需要而出现的,自其产生之时起就担负着一定的社会职能,在社会生产和社会生活中发挥着重要作用。一般来说,家庭具有六大功能,即生产功能、消费功能、生育功能、抚养功能、教育功能和养老功能。其职能表现为:

1、生产功能(职能)。

传统社会以一家一户为单位,自给自足,自得其乐。但到了现代社会,除了从事农业劳动的家庭,一般的城市家庭已不再具备生产的职能。但家庭成员通过就业分工体系成为有生产性贡献的公民。家庭的生产功能已经通过家庭成员参与社会劳动得到体现。

2、组织经济生活的职能。

以婚姻为基础的家庭,在社会经济生活中起着重要的作用。家庭的经济职能,反映了一定社会生产方式和生活方式的要求。与奴隶社会、封建社会的经济结构相适应,当时的家庭是组织生产和消费的重要的经济单位。由于大工业的发展和生产组织形式的变化,资本主义社会中家庭的经济职能已经大为削弱;除部分家庭仍保存组织生产的职能外,许多家庭只是组织消费的经济单位。社会主义建设的实践表明,完成上述变化需要一个艰难的历史过程。只有到“各尽所能,按需分配”的共产主义时代,家庭作为消费单位的经济职能才会完全消失。

3、消费功能。

古今中外,家庭最基本的功能之一就是一个最基本的消费单位。家庭作为一个利益共同体,在孝道文化的影响下,人口老龄化的发展可能导致家庭的消费偏向于老年人的倾向。但目前种种事实支持了家庭的消费还是以小家庭为主,以独生子女消费为主的倾向。有社会学家将这种现象概括为家庭消费支出中的“代际倾斜”现象。

4.生育功能(实现人口再生产的职能)。

家庭是基本的生育单位。但也有越来越多的家庭放弃了生育的功能。这种变化不能理解为是人口老龄化的结果,而宁可看作是和人口老龄化同向变化的一种现象。生育功能的弱化与生育成本、效用关系的变化有关。

实现人口再生产的职能。

人口和人口再生产是社会存在和发展的必要条件。

以两性结合和血缘关系为其自然条件的婚姻家庭,必然会通过生育子女繁衍后代,这是由婚姻家庭的自然属性决定的。

但是,历史上的每种生产方式,都有自己特定的人口规律。

社会制度不同,婚姻家庭在实现人口再生产的职能时也呈现出相应的特点;这又是由婚姻家庭的社会属性决定的。因此,决不能把人口再生产当作一种纯自然的过程。婚姻家庭是人口再生产的社会形式,人口再生产也是在一定的社会关系中实现的。

5.教育职能。

家庭是孩子社会化的重要场所,是接受文化传承、认识社会规范的重要场所,这一功能没有放弃。家庭作为教育单位,是历史上早就形成的,到了资本主义时代,学校教育和其他形式的社会教育有了很大发展。在社会主义制度下,一定要把家庭进行到底装入矣社会教育有效地结合起来,家庭教育有着种种不同于一般社会教育的特点,因此家庭教育的作用是重要的、不可代替的。

但随着托幼事业和学校教育、社会文化的日益发展,社会也承担了越来越多的教育功能。

6.抚养功能。

应该说,家庭还基本保持着这种功能。从孩子出生到成长为人,家庭一直有很多的投入,发挥着抚养孩子的基本功能。但随着孩子社会化场所的外移,越来越多的家庭也在逐渐转移部分的抚养功能,这一点在大城市表现突出。因为居家和学校相隔遥远,也因为城市的职业竞争导致时间的稀缺,所以在抚养孩子的问题上社会分工得到进一步细化。一些家庭从孩子全托、寄宿中转移了部分的抚养功能。

7.养老功能。

在社会保障体系还不完善的条件下,家庭仍然承担着重要的养老职能,老人在精神上和日常生活上尚需子女的照顾。尤其是随着独生子女家庭的增多、老人寿命的延长,家庭中青少年的比例越来越低,老年人的比例则越来越高,使家庭养老成为沉重的负担,养老的社会化成为亟待解决的问题。人口老龄化的发展增加了年轻人的养老负担,使家庭养老功能弱化。所以在家庭功能部分外移的过程中,赡养功能的外移是重要的一个环节。虽然很多家庭并没有放弃养老的责任,但社会却在事实上开始承担越来越多的养老职能。一方面,人口老龄化的增龄变化给越来越多的少子女家庭提出了挑战;另一方面,养老责任和养老职能的分离也是人口老龄化对家庭功能影响的重要体现。这里重点考察人口老龄化对家庭赡养功能(主要是代际经济交换)的影响。

五、婚姻家庭形态的历史发展

(一)原始社会时期的群婚制和对偶婚制

1、群婚制:

是人类历史上最早出现的婚姻家庭形态,它是指原始社会中一定范围内的一群男子与一群女子互为夫妻的婚姻形式,也被称为集团婚。

群婚制又可分为两个阶段,即血缘群婚制(低级阶段)与亚血缘群婚制(高级阶段,又称为伙婚制或普那路亚家庭,摩尔根在《古代社会》一书中提出的,后来为恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中加以肯定)。

2、对偶婚制:

是指一男一女在一段期间内保持相对稳定的偶居关系的婚姻状态。

是从群婚制向一夫一妻制过渡的婚姻家庭类型。

(二)阶级社会时期的一夫一妻制:

当原始社会走向崩溃、阶级社会逐渐形成之际,对偶婚制也慢慢演化为一夫一妻制。

私有制的确立及随之而来的传承私有财产的社会需求是促使这一转变发生的重要动力。

《婚姻家庭法》重点

知识点 婚姻家庭的属性

1、自然属性:一方面,婚姻家庭的形成有着深层的自然动因,主要表现在生理学和生物学方面的一些自然因素,另一方面,自然规律对于人类婚姻家庭的形成和发展有着重大影响。

2、社会属性:归根结底,婚姻家庭关系是社会关系,社会属性是婚姻家庭的本质属性。

这与人的社会性本质是一致的。

3、自然属性是婚姻家庭关系形成的前提;

社会属性是决定婚姻家庭关系性质的因素,是婚姻家庭的根本属性。

4、婚姻家庭是社会的产物,它不可能脱离具体的社会背景而孤立存在。

5、婚姻家庭制度是社会制度的重要组成部分。

6、根据历史唯物主义的观点,怎样认识婚姻家庭的本质?

婚姻家庭虽然以两性结合和血缘联系为条件,但它不是自然关系,而是社会关系。

它储存于一定的社会结构,具有一定的社会内容。

对于婚姻家庭的本质和发展规律,只有从社会制度及其发展变化中才能得到科学的解释。

因此,我们一定要正确认识婚姻家庭的自然属性和社会属性的关系,决不能夸大自然属性对婚姻家庭的作用。

从根本上说,两性的生理差别、性的本能和血缘联系等自然因素,是存在于一切高等或较高等动物之中的,婚姻家庭则是人类特有的社会现象。

在过去的几千年间,上述自然因素并无重大变化,婚姻家庭却不断地从低级形态向高级形态发展,这种情况,显然是由社会因素决定的,而不是由自然因素决定的。

社会属性是婚姻家庭的本质属性,这是研究婚姻家庭的唯一正确的出发点。

以婚姻为基础的家庭具有复杂的社会内容,对其中的物质社会关系和思想社会关系加以必要的考察,有助于进一步揭示婚姻家庭的社会属性。

《婚姻家庭法》难点

为什么决定婚姻家庭的是婚姻家庭的社会属性?

人类满足其自然需求的形式存在多种可能性,

但最终婚姻家庭获得社会制度的认可,

成为两性结合并繁衍后代的主导形式,

这体现出婚姻家庭具有深刻的社会属性,

归根结底,婚姻家庭关系是社会关系,

社会属性是婚姻家庭的本质属性。

这与人的社会性本质是一致的。

婚姻家庭的概念

婚姻家庭是人类社会发展到一定阶段的产物,是与一定的社会生产方式和生活方式相适应的人类的两性和血缘关系的社会形式。婚姻家庭在本质上是一种社会关系,是存在于婚姻双方和家庭成员之间的社会关系。是适应着社会发展的客观需要而产生和发展变化的。

(一)婚姻家庭的一般概念

1、婚姻:是为当时社会制度所确认的,男女两性互为配偶的结合。

特征:

l婚姻为异性的结合;

l具有配偶身份的结合;

l为当时社会制度所确认;

2、家庭:是以婚姻、血缘和共同经济为纽带而组成的亲属团体和共同生活单位。

特征:

l家庭是一个亲属团体;

l家庭需有共同的经济;

l家庭既是亲属团体,又是生活单位;

广义上家庭关系的概念本身就可涵盖婚姻关系。

(二)婚姻家庭的法律概念

1、婚姻:是男女双方以永久共同生活为目的,以夫妻的权利义务为内容的合法结合。

2、家庭:共同生活,其成员间互享法定权利、互负法定义务的亲属团体。

婚姻家庭形态的历史发展(多出选择题和名词解释)

人类婚姻家庭制度大约经历了三种历史类型:群婚制、对偶婚制、一夫一妻制。

(一)原始社会时期的群婚制和对偶婚制

1、群婚制。

指一群男子与一群女子互为夫妻的婚姻形式。

与杂乱性交关系的区别是:两性关系因血缘而受到了初步限制。

(1)提出:摩尔根《古代社会》(知识拓展)

(2)论述:恩格斯《家庭、私有制、国家起源》(知识拓展)

(3)群婚制经历了两个发展阶段:

低级形态:血缘群婚制。

指同辈份男女之间可以互为夫妻,排斥了不同辈份的男女之间的两性关系。

高级形态:亚血缘群婚制,又称之为伙婚制或普那路亚家庭。

同辈份男女之间的集团婚,但排除同胞兄弟姐妹间的通婚,之后又排除了血缘较远的兄弟姐妹的两性关系。

[例题·单选题]群婚制的高级形式是( )。

A、血缘群婚 B、普那路亚群婚

C、杂婚 D、交换婚 [答案]B

[解析]本题考核群婚制。

群婚制的高级形式是普那路亚群婚。

2、对偶婚制。

指成对的男女在或长或短的时间内,过着相对稳定的配偶生活的婚姻形式。

人类婚姻家庭形态从群婚制到对偶婚制的演变,直接的原因是两性结合的禁忌越来越多,越来越严格,在这背后,则是自然选择的强大力量在起作用。

(二)阶级社会时期的一夫一妻制

一夫一妻制的产生是私有制确立的必然结果。

从母系氏族到父系氏族,两性社会地位的变化和男尊女卑制度的形成等便是一夫一妻制婚姻家庭出现的历史前奏。

私有制社会的一夫一妻制婚姻家庭经历了不同的发展阶段,奴隶制、封建制和资本主义婚姻家庭制度都是它的具体历史形态。

特征:

l婚姻不自由

l男女不平等

l夫权统治

l家长专制

近代资本主义婚姻家庭制度是以个人为本位的,婚姻家庭主体法律地位已渐趋于平等。

婚姻家庭的属性——自然属性和社会属性

婚姻家庭关系是一种人与人之间的关系,是一种特殊的人际关系。

婚姻家庭关系具有双重属性,社会性和自然性。社会属性具有决定作用。

自然属性是婚姻家庭本身固有的属性,但是,婚姻家庭的本质只能取决于它的社会属性。

(一)自然属性

1、概念:指男女两性的生理差别和人类固有的性的本能,以及通过生育而实现的种族繁衍等。

l婚龄:考虑到人的生理发育程度;(立法时有所考虑)

l优生:排斥一定范围内的血亲结婚;

(二)社会属性

1、概念:婚姻家庭本身是一种人与人之间的社会关系,它是社会关系总和的组成部分,与其他社会关系具有密切的联系,反映了一定社会的生产方式和生活方式的客观要求。

2、为什么决定婚姻家庭的是婚姻家庭的社会属性?

人类满足其自然需求的形式存在多种可能性,但最终婚姻家庭获得社会制度的认可,成为两性结合并繁衍后代的主导形式,这体现出婚姻家庭具有深刻的社会属性,归根结底,婚姻家庭关系是社会关系,社会属性是婚姻家庭的本质属性。这与人的社会性本质是一致的。

l自然属性和社会属性之间的关系

l自然属性是婚姻家庭关系形成的前提;

l社会属性是决定婚姻家庭关系性质的因素,是婚姻家庭的根本属性;

l不能夸大自然属性对婚姻家庭的作用;

婚姻家庭制度是一定社会中经济基础的上层建筑,是经济基础对婚姻家庭的要求在上层建筑领域的集中表现;它是由各种有关婚姻家庭的社会规范构成的,包括法律规范、道德规范和习惯。

《婚姻家庭法》重点试题

1.单选题

群婚制的高级形式是( )。

A、血缘群婚 B、普那路亚群婚

C、杂婚 D、交换婚 [答案]B

[解析]本题考核群婚制。群婚制的高级形式是普那路亚群婚。

[例题·单选题]婚姻家庭的本质属性是( )。

A.自然属性 B.社会属性

C.自然属性与社会属性的有机结合 D.人类固有的性本能

[答案]B

[解析]本题考核婚姻家庭的属性。婚姻家庭的本质属性是社会属性。

2.多项选择题

1 古代社会通行的有偿婚,包括( )。

A.买卖婚 B.交换婚

C.劳役婚 D.赠与婚

2 按照我国《婚姻法》的规定,夫妻共同财产包括( )

A.双方或一方的婚前财产

B.婚姻关系存续期间,双方或一方的劳动收人

C.婚姻关系存续期间,双方或一方因继承赠与所得的财产

D.婚姻关系存续期间,双方或一方因知识产权获得的收益

3 针对亲属,法学界的通行看法,姻亲的种类包括( )。

A.血亲的配偶 B.配偶的血亲

C.配偶的血亲的配偶 D.血亲的配偶的血亲

4 中国古代的礼、法对立嗣有一系列要求,其中有( )。

A.只有男子无后才能立嗣

B.立嗣应在生前进行,死后不能立嗣

C.不得立异姓男为嗣

D.嗣子可取得嫡子的身份和地位

5 中国古代的礼、法对立嗣有一系列要求,其中有( )。

A.只有男子无后才能立嗣

B.立嗣应在生前进行,死后不能立嗣

C.不得立异姓男为嗣

D.嗣子可取得嫡子的身份和地位

6 下列哪些情况属于《婚姻法》第21条规定的“不能独立生活的子女”?( )

A.尚在校接受高中教育的子女

B.尚在校接受大学教育的子女

C.丧失或未完全丧失劳动能力等非因主观原因而无法维持正常生活的成年子女 D没有生活来源的成年子女

7 中国古代的礼教要求妇女必须格守“三从四德”,其中“三从”是指( )。

A.幼从父兄 B.嫁从夫

C.夫死从子 D.子死从女

8 为了保障一夫一妻制原则的贯彻实施,必须反对破坏一夫一妻制的行为,这些行为包括( )。

A.重婚 B.买卖婚姻

C.有配偶而与他人同居 D.借婚姻索取财物

9 医师周某与会计师郭某离婚后,12岁的女儿小红随周某生活。在下列哪些情况下,法院对郭某要求变更子女抚养关系的请求应予支持?

A.周某患精神病丧失民事行为能力

B.周某对小红不履行抚养义务

C.周某虐待小红

D.小红愿随郭某生活。

2、试述婚姻家庭的社会职能。

从历史上看,婚姻家庭是适应人类社会发展客观需要而出现的,自其产生之时起就担负着一定的社会职能,在社会生产和社会生活中发挥着重要作用。

其职能表现为:

1、实现人口再生产的职能。

人口和人口再生产是社会存在和发展的必要条件。以两性结合和血缘关系为其自然条件的婚姻家庭,必然会通过生育子女繁衍后代,这是由婚姻家庭的自然属性决定的。但是,历史上的每种生产方式,都有自己特定的人口规律。社会制度不同,婚姻家庭在实现人口再生产的职能时也呈现出相应的特点;这又是由婚姻家庭的社会属性决定的。因此,决不能把人口再生产当作一种纯自然的过程。婚姻家庭是人口再生产的社会形式,人口再生产也是在一定的社会关系中实现的。

2、组织经济生活的职能。

以婚姻为基础的家庭,在社会经济生活中起着重要的作用。家庭的经济职能,反映了一定社会生产方式和生活方式的要求。与奴隶社会、封建社会的经济结构相适应,当时的家庭是组织生产和消费的重要的经济单位。由于大工业的发展和生产组织形式的变化,资本主义社会中家庭的经济职能已经大为削弱;除部分家庭仍保存组织生产的职能外,许多家庭只是组织消费的经济单位。社会主义建设的实践表明,完成上述变化需要一个艰难的历史过程。只有到“各尽所能,按需分配”的共产主义时代,家庭作为消费单位的经济职能才会完全消失。

3、教育职能。

家庭作为教育单位,是历史上早就形成的,到了资本主义时代,学校教育和其他形式的社会教育有了很大发展。在社会主义制度下,一定要把家庭进行到底装入矣社会教育有效地结合起来,家庭教育有着种种不同于一般社会教育的特点,因此家庭教育的作用是重要的、不可代替的。

小吕同学来信问:

老师您好,我想问一下,在家庭功能的改变中家庭的很多功能已经社会化是什么意思呢?

医学和生命科学的发展冲击了家庭的生育功能也应该怎么理解?

我不是很明白,可以帮我解释一下吗?谢谢老师!!!

小吕同学(19003760)问的问题很好,有代表性,现在回答:

医学和生命科学的发展冲击了家庭的生育功能,

比如试管婴孩、人工授精、代孕、克隆、基因组等医学和生命科学的发展冲击了家庭的生育功能,冲击传统的妇女女性生育观。

社会化程度加深导致家庭功能弱化

从人类社会的发展趋势来看,生产力水平的不断提高,会导致社会分工越来越细致、社会关系越来越复杂。家庭作为最为基础性的社会组织,在这种社会演变过程中,也在不断变化。

既然是一个组织,那么,家庭不管规模是大是小,都会承载着相应的社会功能。从传统社会来说,家庭的功能至少会包括以下几个方面:

一、生存互助功能。一个人要生存,就会有衣食住行等物质方面的需求。为满足这一需求,一方面要从事生产;另一方面要料理家务。这些工作如果都靠一个人自己完成,不仅效率低,而且也非常辛苦。由于男女性别的天然差异,历史自然形成了“男主外、女主内”这种生存互助方式,结果不仅极大地提高了劳动生产效率,也让人不需要内外连轴转,有了可以放松的机会。男女之间要实现这种生存互助,最恰当的方式当然是组建家庭。

二、繁衍后代及养老功能。人类要延续,就需要繁衍后代。要想有后代,就必须先组建家庭。人的生产是家庭存在的一项重要功能。有小必有老。人老了以后就会失去劳动能力,要想继续生存下去,就得靠子女赡养。家庭就是一个养老单位,子女就是养老义务人。过去人们 讲“多子多福”,说的就是家庭的养老功能。

三、精神慰藉功能。人生在世,只有物质上的满足是不行的,还需要有精神上的满足。精神的需求既可用亲情、友情、爱情等情感来满足,也可通过自然美景、休闲娱乐或兴趣爱好来满足。过去人们的生活圈子都很小,文化生活又不丰富。精神上的满足主要来源于周边人群特别是家人。“天伦之乐”是传统社会人们最为核心的精神慰藉资源,“老婆、孩子、热炕头”则是这种精神满足的形象表达。

四、风险防范功能。人的一生总会存在各种风险,如生病、受伤、破财、工作或情感遇挫等。一个人抗风险能力是非常有限的,有很多时候都必须依靠别人的帮助。家人无疑是所有人际关系网中最坚固、最持久、最亲密、最核心的那一部分。家人可以无条件地帮助自己规避、化解或共担各种可能存在的风险,使自己的抗风险能力得到提高。

随着社会经济的发展和科学技术的进步,很多方面的社会化程度都在提高,衣食住行等物质需求和包括情感需求在内的精神需求也相继突破了家庭的束缚,有了更为广阔的实现途径。

家庭的功能在明显弱化。

具体体现在以下几个方面:

一、家务劳动日益社会化。随着餐饮、快递和外卖行业的快速发展以及食品加工行业的不断延伸,饮食社会化程度在迅速提高;而中介服务行业的发展又使得家政服务越来越普及、方便;再加上家用电器日益多样化、智能化,导致原来非常繁重的家务劳动正在快速简化乃至被他人或机器所替代。一个人可以不再通过组建家庭的方式来解决个人的生活问题。

二、个人养老逐渐社会化。这些年养老行业发展速度很快,社会化养老已经成为一个大的趋势。目前有不少养老机构都在积极深耕这一市场,养老专业化程度越来越高。随着老龄化社会的到来以及家庭养老能力的普遍不足,不难预料,将来会有越来越的老人要通过社会化养老方式来解决自己的人生尾部阶段问题。

三、精神慰藉越来越多样化。社会的发展、网络的普及使人们的交往面不断扩大,人们可以越来越方便地认识别人,每个人都可以拥有更大范围、更多数量的交往对象;科技和文化的发展,又使人们有了更多的休闲娱乐方式和手段;而交通的便利,则使人们可以自由地抵达世界任何一个地方,去尽情观赏各地不同美景。所有这些,都从不同侧面满足着人们的精神需求,而这些都与家庭没有必然的联系。这说明现代社会的人们在获得精神慰藉方面对于家庭的依赖也在弱化。

四、女性的独立性不断增强。传统的家庭“男主外、女主内”,分工很明确。这样既有人负责生产,创造财富;又有人负责家务,料理生活。现在社会由于男女平等以及教育的普及,社会分工已不再以性别为标准。女性纷纷走上社会,与男性一样在社会上打拼,独立性越来越强。绝大部分的家庭生存互助功能基本消失,取而代之的是一个经济联合体。

五、生育观念越来越开放。中国有句老话,叫做“不孝有三、无后为大”,这说明在过去繁衍后代不仅是自身养老的需要,还承担着沉重的道德责任。现在社会发展了,人们的思想观念越来越开放。在是否生育这个问题上,人们已不再象以前那样传统。加上现在抚养和教育小孩的成本不断增长,一些人感到养育小孩力不从心。于是,选择不生小孩的家庭不断增多。

上述几个方面的变化,充分显示出传统家庭所具备的一些功能,现在都在不断弱化,有的甚至已趋于消失。这就使得现代社会的人对家庭已不再象过去那样严重依赖,有些人甚至连组建家庭的愿望和动力都没了,这也是当前社会单身人员不断增加的一个重要原因。

社会发展到今天,家庭的积极意义仍然存在,其作为社会的“细胞”组织短期内也不可能轻易被颠覆。不过,既然新变化、新问题已经出现,那我们就不应对其视而不见。深入分析与研究现代社会的家庭问题,不仅是对社会负责、对千千万万个家庭负责,也是对这个时代负责。

论述婚姻家庭的社会属性

1、婚姻家庭的社会属性是指社会制度赋与婚姻家庭的本质属性。婚姻家庭是一定的物质社会关系和一定的思想社会关系的结合。作为社会关系的特定形式,婚姻家庭与社会诸关系有着密切的内在联系,它依存于一定的社会结构,具有一定的社会内容。婚姻家庭的本质和发展规律,只有从社会制度及其发展变化中才能得到科学的解释。婚姻家庭的社会属性,是指社会制度赋与婚姻家庭的本质属性。婚姻家庭是一定的物质社会关系和一定的思想社会关系的结合。

2、婚姻家庭的社会属性具体表现:

1)婚姻家庭关系是一种社会关系,它的产生、形成和发展变化,取决于社会生产关系。

人类自从脱离动物界以来,就以社会一员的身份从事物质资料的生产和人口的再生产,并且在这两种生产的过程中,发生了包括婚姻家庭在内的社会关系。

2)婚姻家庭关系受到上层建筑诸因素的制约和影响。

婚姻家庭关系是一种社会关系,它和社会的上层建筑,如政治、法律、道德、文艺、宗教、风俗习惯等都有密切联系。

在阶级社会中,政治制度最集中地反映了经济基础的性质和要求,统治者必然通过法律来维护符合其阶级利益的婚姻家庭制度。

3、肯定婚姻家庭的社会属性的重要性并不是说婚姻家庭的自然属性不重要。婚姻家庭的自然属性是指婚姻家庭赖以形成的自然因素。如男女两性的生理差别,人类固有的性的本能以及通过自身蕃衍而形成的血缘联系等。这种自然属性是婚姻家庭关系区别于其他社会关系的重要特征。如果没有上述种种自然因素,人类社会根本不可能出现婚姻家庭。因此,对婚姻家庭的自然属性应给予足够的重视。某些自然规律对婚姻家庭所起的作用,正是以这种自然属性为根据的。

但是,我们要正确认识二者之间的关系,决不能夸大自然属性对婚姻家庭的作用,也不能将二者等量齐观,而要分清主次。

社会属性是婚姻家庭的本质属性,是研究婚姻家庭的唯一正确的出发点。

婚姻家庭的本质和发展规律,只有从社会制度及其发展变化中才能得到科学的解释。

作为社会关系的特定形式,婚姻家庭与社会诸关系有着密切的内在联系,它依存于一定的社会结构,具有一定的社会内容。婚姻家庭的本质和发展规律,只有从社会制度及其发展变化中才能得到科学的解释。

相关链接:

1.前婚姻时代:石器时代群婚杂交制度

石器时代混乱的两性关系,群婚杂交制度

原始社会早期经历过一个漫长的前婚姻时代。

那时生产力十分低下,为了同自然界相抗争,人们结成规模不大的群体,只能同劳动共同生活。

几十个男女要居在一个洞窟之中,以集体的力量,寻觅食物,并抵御野兽的袭击。以群的联合力量和集体行动来弥补个体自卫能力的不足。因此,与此相对应的两性关系必然是群婚杂交。

在群体内部,男女成年在两性方面是没有任何限制的,这就形成了原始群的所谓婚姻。

原始群的婚姻是杂乱但不存在任何禁止,杂婚制实际上无所谓婚姻,也无所谓婚姻制度。

杂婚状态一直持续到旧石器时代的中期。

所谓群婚杂交就是说两性对象是很不固定的,一个女子可以随便和许多男子发生两性关系,一个男子也可以随便和许多女子发生两性关系,这是一种和动物没有多大差别的混乱杂交状态。

这种杂交是最最原始的毫无限制,它的特征是一切男子属于一切女,一切女子属于一切男子,也就是说,那是兄弟姐妹之间可以有两性关系,父母子女之间也可以有两性关系,即突出标志是:明知其母而不知其父,由于那时没有文字记载,有许多神话传说证明了这一点。

同时,故事也有一些追述。例如,吕氏春秋侍君览中说:“昔太古常无君矣,起民聚生群处,知母不知父,无亲戚兄弟夫妇男女之别,无上下长幼之道”

男女关系是不媒不聘的,这就是原始时代两性生活的图画。

母系社会中,由于火的使用,工具的改进,人类谋生的方法多了,在氏族部落内部就按亲属关系,分居并产生了男女老少的风俗。

老年人,青壮年,妇女各分成一群,各干各的事儿。

由于这种群居,孩子们也就只认得自己的母亲,不知道谁是自己的生父,就是部落内部的群婚。直接生产工具的不断发明和改进需族部落由原来的流动变为相对固定。居住在邻近的各个人群在劳动谋生中接触多了,使人们改变了以往不如那的通婚方式。

在长期的生活实践中人们逐渐认识到近亲相交其生不繁的道理,于是逐渐限制了两性范围。随着历史的发展,从最初的那种无限制的两性关系中逐渐演变出群婚制的各种形态。

2.群婚制的出现,标志着婚姻家庭制度的产生。

婚姻家庭制度分为群婚制、对偶婚制和一夫一妻制三种历史形态。

群婚制又称集团婚。它是指原始社会中一定范围的一群男子与一群女子互为配偶的婚姻形式。群体婚姻是人类社会中最早的婚姻家庭形式。

群体婚姻制度与混合婚姻制度的根本区别在于,在一定范围的血缘关系中,性别关系受到限制和排斥。

3.群婚制经历了两个发展阶段:即血缘婚制与亚血缘婚制。

血缘群婚也称血婚制或血缘家庭,是指原始社会一定范围的同辈男女之间互为配偶的一种婚姻形式,是群婚制的低级阶段,是在一个血缘群体内同辈分的男女之间可以互为夫妻,排除了直系血亲之间的两性关系,这是人类历史上的第一个婚姻禁忌。

它结束了人类杂乱的;两性关系时期,开始进入婚姻家庭时代。

亚血缘群婚制是指若干数目的姐妹于若干数目的兄弟共同结婚。亚血缘群婚制的高级阶段。亚血缘群婚制是同辈分男女间的集团婚,但已经排斥了兄弟姐妹间的通婚,实行族外婚。这些姐妹和兄弟之间没有血缘关系。由此可见,人们走向来按次第排斥近亲婚配的趋势。

4.在母系氏族后期,群婚记逐渐为更高一级的对偶婚所代替。

对偶婚时期就能确定子女的生父。

对偶婚的确立使群婚时代随之消亡。

他们的出现为后来的父系氏族和一夫一妻制的产生奠定了基础。这是一个历史的进步。

摘引:吕思勉·中国通史·第一章·婚姻·上

第一章婚姻

《易经》的《序卦传》说:“有天地,然后有万物;有万物,然后有男女;有男女,然后有夫妇;有夫妇,然后有父子;有父子,然后有君臣。”这是古代哲学家所推想的社会起源。他们以为隆古的社会,亦像后世一般,以一夫一妇为基本,成立一个家庭,由此互相联结,成为更大的组织。此等推想,确乎和我们根据后世的制度,以推想古代的情形的脾胃相合。所以几千年来,会奉为不刊之典。然而事实是否如此,却大是一个疑问了。

自有历史以来,不过几千年,社会的情形,却已大有改变了。设使我们把历史抹杀了,根据现在的情形,去臆测周、秦、汉、魏、唐、宋时的状况,那给研究过历史的人听了,一定是一场大笑话,何况邃古之事,去今业已几万年几十万年呢?不知古代的真相,而妄以己意推测,其结果,必将以为自古至今,不过如此,实系因缘起灭的现象,都将认为天经地义,不可变更。这就将发生许多无谓的争执,不必要的保守,而进化的前途被其阻碍了。所以近几十年来,史前史的发见,实在是学术上的一个大进步。而其在社会组织方面,影响尤大。

据近代社会学家所研究:人类男女之间,本来是没有什么禁例的。其后社会渐有组织,依年龄的长幼,分别辈行。当此之时,同辈行之男女,可以为婚,异辈行则否。更进,乃于亲族之间,加以限制。最初是施诸同母的兄弟姊妹的。后来渐次扩充至凡同母系的兄弟姊妹,都不准为婚,就成所谓氏族了。此时异氏族之间,男女仍是成群的,此一群之男,人人可为彼一群之女之夫;彼一群之女,人人可为此一群之男之妻;绝无所谓个别的夫妇。其后禁例愈繁,不许相婚之人愈多。于是一个男子,有一个正妻;一个女子,有一个正夫。然除此之外,尚非不许与其他的男女发生关系。而夫妻亦不必同居;其关系尚极疏松。更进,则夫妻必须同居,一夫一妻,或一夫多妻。关系更为永久,遂渐成后世的家庭了。所以人类的婚姻,是以全无禁例始,逐渐发生加繁其禁例,即缩小其通婚的范围,而成为今日的形态的。以一夫一妻的家庭,为元始的男女关系,实属错误。

……

妒忌的感情,是何从而来的呢?前文不是说,妒忌不是人的本性么?然两性间的妒忌,虽非人之本性,而古人大率贫穷,物质上的缺乏,逼著他不能不生出产业上的嫉妒来。掠夺得来的女子,既是掠夺者的财产,自然不能不努力监视着他。其监视,固然是为著经济上的原因,然他男子设或与我的奴隶发生性的关系,就很容易把她带走,于是占有之欲,自物而扩及于人,而和此等女子发生性的关系,亦非得其主人许可,或给以某种利益,以为交换不可了。如租赁,借贷,交换等。《左氏》襄公二十八年,庆封与卢蒲嫳易内;昭公二十八年,祁胜与邬臧通室;现在有等地方,还有租妻之俗;就是这种制度的遗迹。再进,产业上的妒忌,渐变成两性间的妒忌,而争风吃醋之事遂多。内婚的禁忌,就不得不加严,不得不加密了。所以外婚的兴起,和内婚的禁止,也是互为因果的。

……

近亲结婚,在法律上本有禁令的,并不限于父系。如《清律》:“娶己之姑舅两姨姊妹者,杖八十,并离异。”即是。然因此等风俗,根深柢固,法律就成为具文了。

古代所谓同姓,是自认为出于同一始祖的。在父系氏族,则为男子。在母系氏族,则为女子。虽未必确实,他们固自以为如此。同姓与否,和血缘的远近,可谓实无关系。然他们认为同姓则同德,不可结婚,异姓则异德,可以结婚,理由虽不确实,办法尚觉一致。至后世所谓同姓,则并非同出于一原;而同出于一原的,却又不必同姓。如王莽,以姚、妫、陈、田皆黄、虞后,与己同姓,令元城王氏,勿得与四姓相嫁娶。《汉书·莽传》。而王䜣孙咸,以得姓不同,其女转嫁为莽妻。《汉书·䜣传》。此等关系,后世都置诸不论了。所谓同姓异姓,只是以父系的姓,字面上的同异为据,在理论上,可谓并无理由,实属进退失据。此因同姓不婚之制,已无灵魂,仅剩躯壳之故。总而言之,现在的所谓姓氏,从各方面而论,都已毫无用处,不过是社会组织上的老废物罢了。参看下章自明。

婚礼中的聘礼,即系卖买婚的遗迹,古礼称为“纳征”。《礼记·内则》说:“聘则为妻,奔则为妾”;《曲礼》说:“买妾不知其姓则卜之”;则买妾是真给身价的,聘妻虽具礼物,不过仅存形式,其意已不在于利益了。

古代婚礼,传于后世的,为《仪礼》中的《士昏礼》。其节目有六:即(一)纳采,男氏遣使到女氏去求婚。(二)问名,女氏许婚之后,再请问许婚的是那一位姑娘?因为纳采时只申明向女氏的氏族求婚,并未指明那一个人之故。(三)纳吉,女氏说明许婚的系那一位姑娘之后,男氏归卜之于庙。卜而得吉,再使告女氏。(四)纳征,亦谓之纳币。所纳者系玄纁束帛及俪皮。(五)请期,定吉日。吉日系男氏所定,三请于女氏,女氏不肯定,然后告之。(六)亲迎,新郎亲到女氏。执雁而入,揖让升堂,再拜奠雁。女父带着新娘出来,交结他。新郎带着新娘出门。新娘升车,新郎亲为之御。车轮三转之后,新郎下车,由御者代御。新郎先归,在门首等待。新娘车至,新郎揖之而入。如不亲迎的,则新郎三月后往见舅姑。亲迎之礼,儒家赞成,墨家是反对的,见《礼记·哀公问》《墨子·非儒篇》。是为六礼。亲迎之夕,共牢而食,合卺而酳。古人的宴会,猪牛羊等,都是每人一份的。夫妻则两个人合一份,是谓同牢。把一个瓢破而为两,各用其半,以为酒器,是为合卺。这表示“合体,同尊卑”的意思。其明天,“赞妇见于舅姑。”又明天,“舅姑共飨妇。”礼成之后,“舅姑先降自西阶,宾阶妇降自阼阶。”东阶,主人所行。古人说地道尊右,故让客人走西阶。表明把家事传给他,自己变做客人的意思。此礼是限于适妇的,谓之“著代”,亦谓之“授室”。若舅姑不在,则三月而后庙见。《礼记·曾子问》说:“女未庙见而死,归葬于女氏之党,示未成妇。”诸侯嫁女,亦有致女之礼,于三月之后,遣大夫操礼而往,见《公羊》成公九年。何《注》说:“必三月者,取一时,足以别贞信。”然则古代的婚礼,是要在结婚三个月之后,才算真正成立的。若在三月之内分离,照礼意,还只算婚姻未完全成立,算不得离婚。这也可见得婚姻制度初期的疏松。

评鉴参悟:

通过这一章,我们可以了解古代男女之间的关系如何一步步发生演变,这是人类文化的发展和历史文明的进步。为什么说是进步?因为人类文化和历史文明越来越发达,人类对各学科的研究、探索、认知越来越深入,逐渐开始像人体新陈代谢一样把一些落后的文化和认识进行更新换代和推陈出新,逐步️升级改良才有了我们今天所赖以生存的文化环境。

吕思勉先生谈及历史范畴里的“婚姻”,把男女自有婚姻关系以前的最原始状态列举出来加以剖析和分解,让我们不仅知其然而且知其所以然。原来从很久很久以前的隆古时代自猿进化到人以后,人逐渐从动物性升级为人性,与以往动物种群中的家庭式和群体性聚居不同,人类从无规矩的男女关系到有规矩的男女关系,不断进行制度约束和程序加密,走上了越来越高级的改革之路。这个过程当中并非一直是男尊女卑、男女平等的,也一度有女尊男卑的女性占绝对主导地位的时期出现。地位尊卑之间的转变有一个决定性因素,就是经济条件。也就是说,当女性掌握了财政大权,男性没有经济实力,就没办法占据上风。反之,随着后来时代的变迁,男性重新走上工商业、农业等领域的主导地位,局势再一次发生扭转。由此可见,自古以来“经济基础决定上层建筑”建筑的道理一直在以某种特定的形式存在并发挥决定性作用。

吕思勉先生提出的“然两性间的妒忌,虽非人之本性,而古人大率贫穷,物质上的缺乏,逼著他不能不生出产业上的嫉妒来”固然有根有据、道理斐然,但对于“两性间的妒忌非人之本性”的说法,我倒认为未必因人未在特定环境中表现出来就说是本性里没有。比如某某某身怀武功却从未施展,我们就说他不会武功,这未免有些牵强了。这就好比在讨论人“性本善”还是“性本恶”一样,刚出生的孩子天真无邪、不问世事,当随着外在条件的刺激变化和心理年龄的成长,是可以产生“恶”的念头,这种恶念头算不算产生它的人的本性?主要还在于我们怎么去理解这个问题:从不同的角度出发,可以给予其不同的答案。