亲属关系

民法典亲属制度

民法典第1043条 家庭应当树立优良家风,弘扬家庭美德,重视家庭文明建设。

夫妻应当互相忠实,互相尊重,互相关爱;家庭成员应当敬老爱幼,互相帮助,维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。

第1044条 收养应当遵循最有利于被收养人的原则,保障被收养人和收养人的合法权益。

禁止借收养名义买卖未成年人。

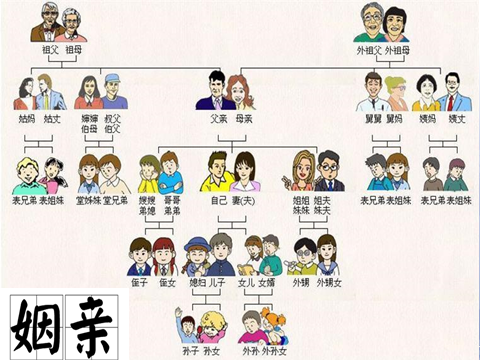

第1045条 亲属包括配偶、血亲和姻亲。

配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女为近亲属。

配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。

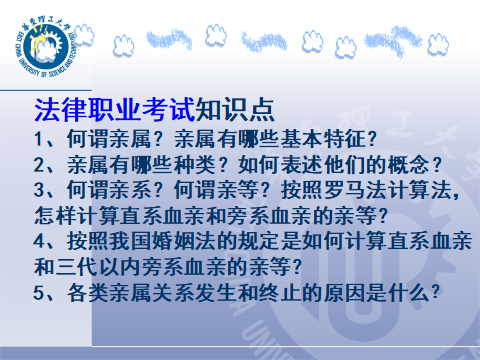

亲属制度要点

亲属的概念和特征

一、亲属的概念

指基于婚姻、血缘或法律拟制而形成的、具有权利义务内容的特定主体之间的社会关系。

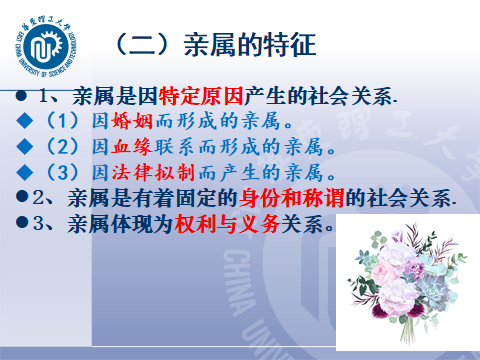

二、亲属的特征

(一)亲属有固定的身份和称谓

(二)亲属关系只能基于血缘、婚姻或法律拟定制而产生

(三)法律确定的亲属之间具有特定的权利义务关系。

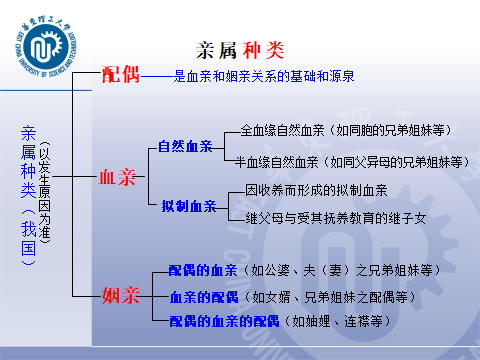

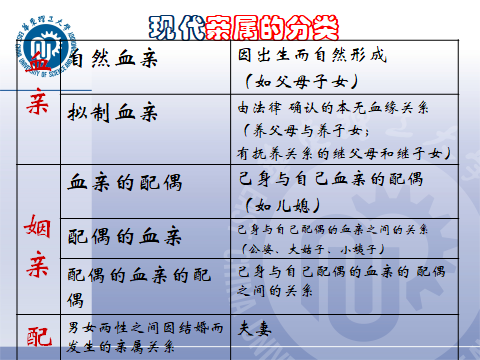

现代亲属的分类

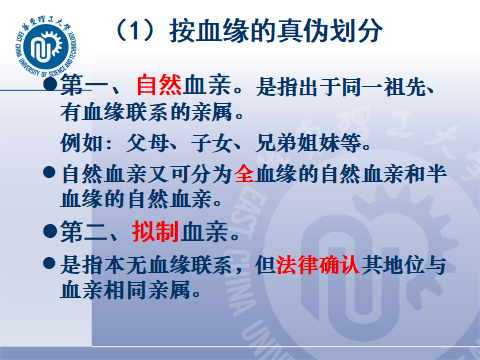

1、血亲:

凡有血缘联系的亲属为血亲

①自然血亲

②拟制血亲:

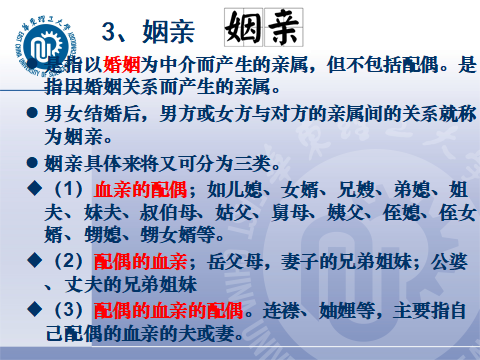

2、姻亲:

以婚姻关系为中介而产生的亲属

①血亲的配偶

②配偶的血亲

③配偶的血亲的配偶

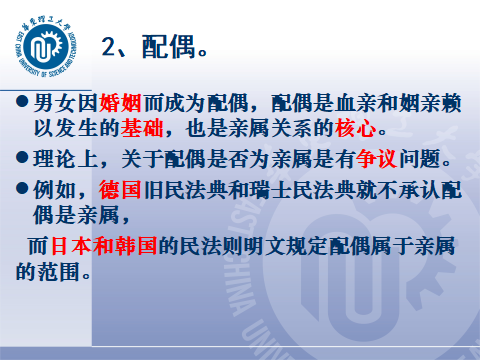

3、配偶:

即夫妻,为男女两性间因结婚而发生的亲属关系。

第一节 亲属的概念和特征

一、亲属的概念

指基于婚姻、血缘或法律拟制而形成的、具有权利义务内容的特定主体之间的社会关系。

二、亲属的特征

(一)亲属有固定的身份和称谓;

(二)亲属关系只能基于血缘、婚姻或法律拟定制而产生;

(三)法律确定的亲属之间具有特定的权利义务关系。

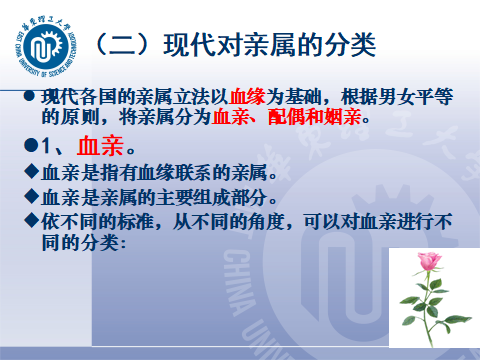

三、现代亲属的分类

1、血亲:凡有血缘联系的亲属为血亲

①自然血亲

②拟制血亲:

2、姻亲:以婚姻关系为中介而产生的亲属

①血亲的配偶;

②配偶的血亲;

③配偶的血亲的配偶。

3、配偶:即夫妻,为男女两性间因结婚而发生的亲属关系。

亲属的含义有二:

一是生物遗传学和社会学意义上的亲属。

它泛指由婚姻、血缘所连接的一切具有血缘同源性、姻缘相关性的人与人之间的关系。

二是法律意义的亲属,即得到法律确认、受到法律调整、具有一定法律效力的亲属,这是亲属关系的主体在现代亲属法上的具体指向。

法律意义上亲属有着四个鲜明的特性:

1、亲属不仅是一种社会关系,而且是一种法律关系,这种法律关系兼具身份和财产双重性,但身份性是前提和基础,财产性则是身份性的结果和表现。

2、作为法律关系,必然有赖以产生的法律事实,而且这种法律事实主要有三类:一是缔结婚姻的法律行为;二是自然人的出生;三是基于收养等法律行为对身份关系的法律拟制。

3、亲属具有严格的法律内涵,具体表现为主体身份上和财产上的权利义务。

4、亲属作为人际互动关系,具有特定的组织形式或共同体结构。

亲属与家庭成员的区别:家庭成员一定是亲属,而亲属不一定是家庭成员。

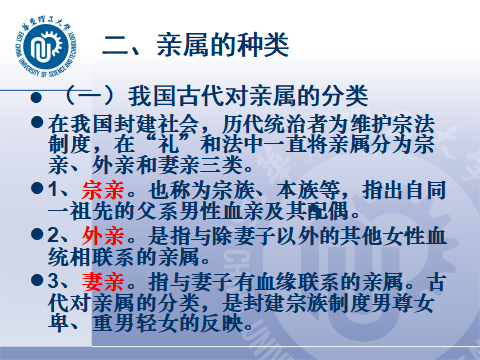

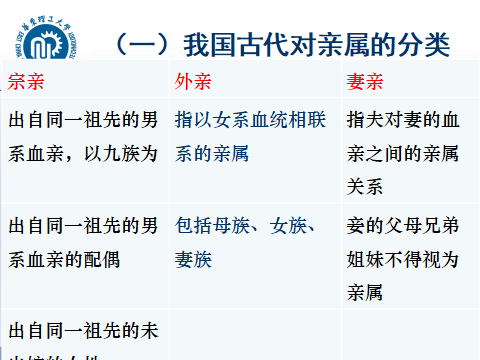

我国古代对亲属的分类:

我国古代礼和法根据宗法制度以男系为中心的要求,将亲属分为宗亲、外亲和妻亲三类。

现代国家对亲属的分类:按亲属关系的发生原因可将亲属分为配偶、血亲、姻亲。

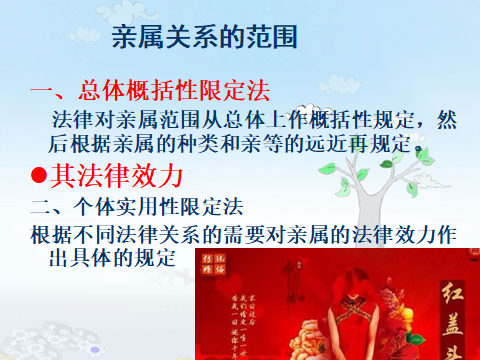

亲属的范围:

现代各国法律调整亲属范围的立法例,大体有两种立法模式:

1、分别限定的立法模式(我国采用);

2、总体限定的立法模式

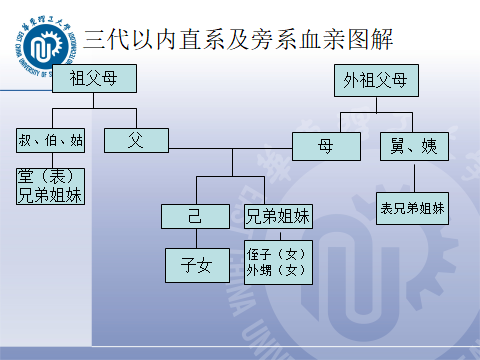

在我国《婚姻法》对调整的亲属范围未作总体性概括规定,是采分别限定的立法模式。根据我国《婚姻法》规定,禁婚亲范围为直系血亲和三代以内旁系血亲;有扶养关系的亲属范围为夫妻、父母子女、兄弟姐妹、祖孙。我国《继承法》规定,法定继承人的范围为配偶、父母子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

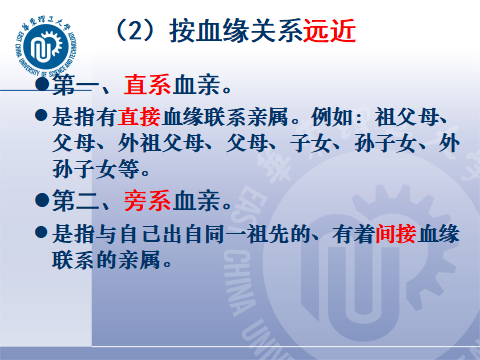

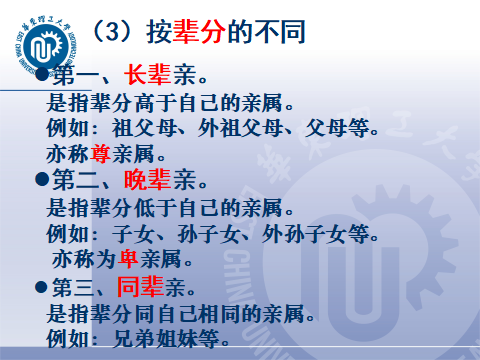

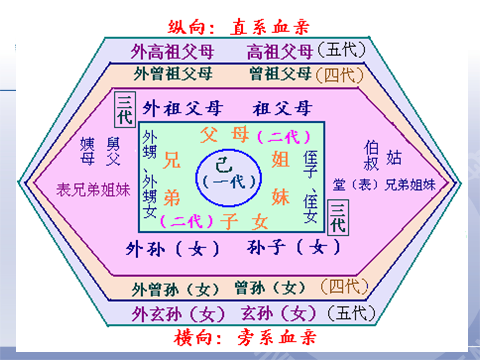

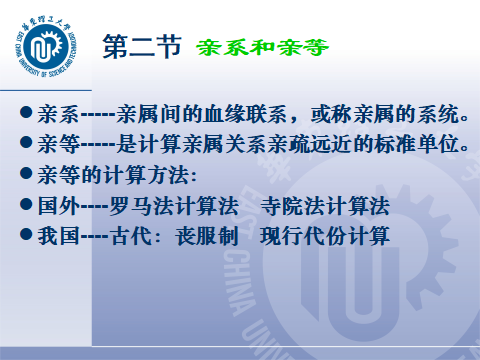

亲系可分为不同系列:

直系亲和旁系亲;

父系亲与母系亲;

男系亲和女系亲;

长辈亲、同辈亲与晚辈亲。

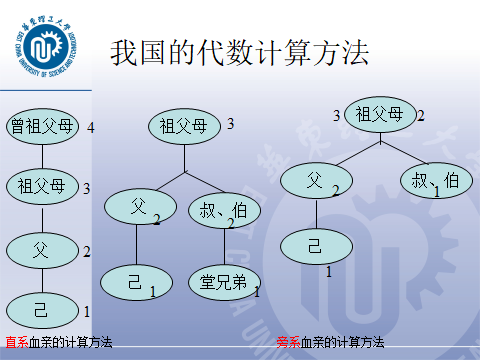

亲等,是计算亲属关系亲疏远近的基本单位。

亲等数小的,表示亲属关系亲近,亲等数大的,表示亲属关系疏远。

现代国外立法对亲等的计算有两种方法:

罗马法计算法和寺院法计算法。

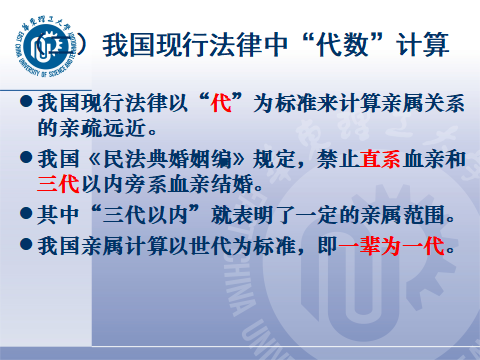

我国与之不同,50年、80年婚姻法及修改后的婚姻法均以世代来计算亲属关系的亲疏远近。

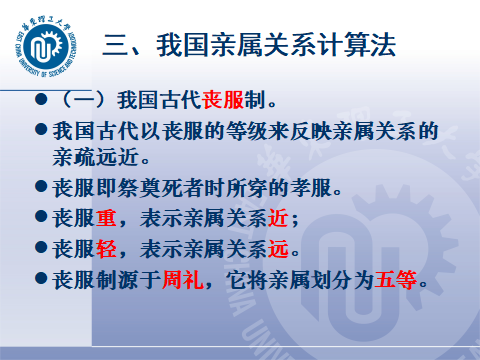

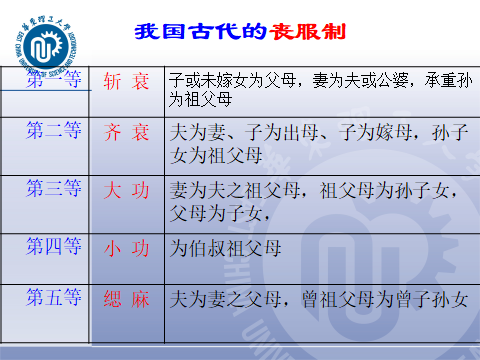

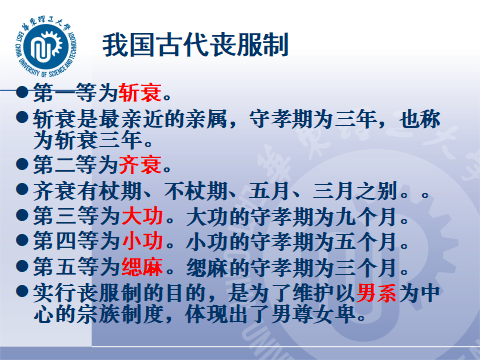

我国古代以丧服制计算亲属关系的亲疏远近。

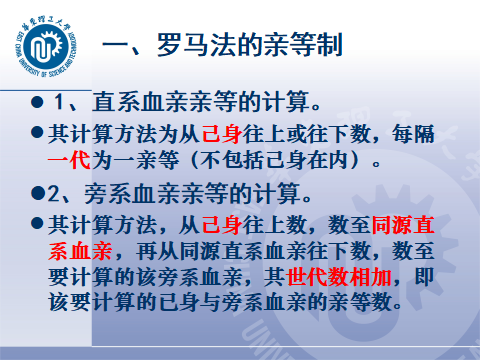

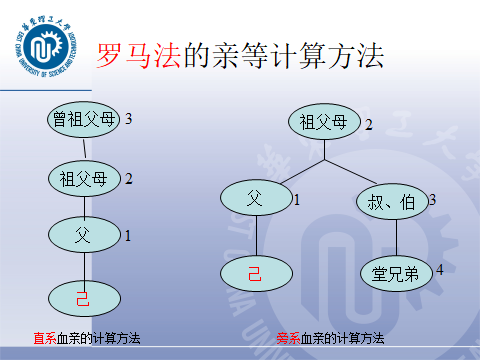

罗马法的亲等计算法:

计算方法分直系血亲和旁系血亲两个方面:

直系血亲亲等计算:

从己身往上或往下数但不算己身,以一世代为一亲等。

如父母与子女是一亲等的直系血亲,祖父母与孙子女是二亲等的直系血亲。

亲属关系发生和终止

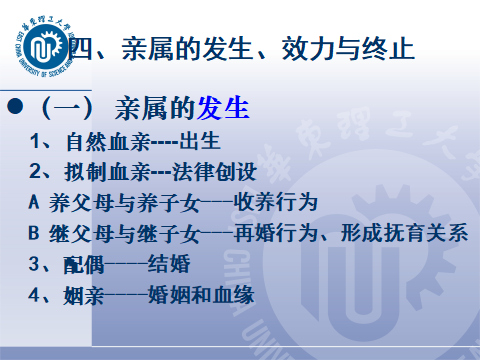

亲属关系发生

亲属关系的发生和终止,是指因一定法律事实的出现,而使当事人之间产生亲属关系或使既存的亲属关系归于消灭。

配偶关系的发生是因婚姻的成立而发生,依照我国婚姻法,以准予结婚登记、领取结婚证的时间为配偶关系发生的时间。

血亲关系的发生分为自然血亲的发生和拟制血亲的发生两种。

自然血亲以出生为发生的原因,这种发生原因不仅适用于婚生的血亲,而且也适用于非婚生的血亲。

拟制血亲关系因所要拟制的亲属关系依照法定程序成立而发生。

姻亲关系以婚姻的成立为其发生原因。

亲属关系发生和终止的原因

亲属关系的发生和终止,是指因一定法律事实的出现,而使当事人之间产生亲属关系或使既存的亲属关系归于消灭。由于各类亲属的性质和特点不尽相同,发生和终止的原因也有所区别。

亲属关系发生的原因是:

1、配偶关系的发生。

2、血亲关系的发生,自然血亲以出生为发生的原因,其血缘纽带是通过出生的事实联结起来的。拟制血亲关系因所要拟制的亲属关系依照法定程序成立而发生。姻亲关系的发生以婚姻的成立为其发生原因。

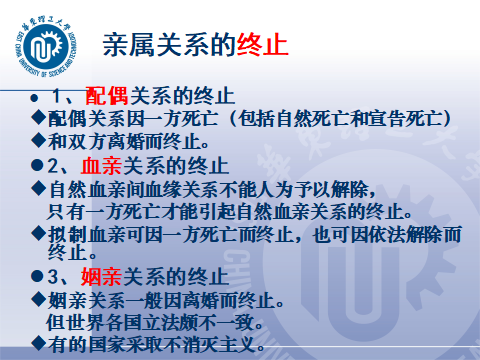

亲属关系终止的原因是:

1、配偶关系的终止。配偶关系因婚姻关系终止而终止。原因有二,即一方死亡和双方离婚。

2、血亲关系的终止。自然血亲间的血缘联系不能通过法律或其他手段人为地加以解除,因此,只有自然死亡或宣告死亡才能引起自然血亲关系的终止。拟制血亲的可变更性,决定了它既可因一方死亡而终止,也可因现存的亲属关系依法解除而终止。

3、姻亲关系的终止。姻亲关系一般因离婚而终止。但世界各国对此有不同的立法例。我国现行婚姻法对此并无元宝,实际生活中一般是由当事人自行处理的。

亲属关系终止

亲属关系的终止有三种情况:

1、为配偶关系的终止。配偶关系可因婚姻关系终止而终止。婚姻关系的终止不外乎两个原因,一是一方死亡,二是双方离婚。

2、为血亲关系终止。血亲关系的终止分为自然血亲和拟制血亲之间关系的终止。自然血亲间的血缘联系只有在自然死亡或宣告死亡后才能引起自然血亲关系的终止。拟制血亲的可变更性,决定了它既可因一方死亡而终止,也可因现在的亲属关系依法解除而终止。

3、是姻亲关系的终止。姻亲关系一般是因离婚而终止。

亲属

亲属:因婚姻、血缘或收养而产生的人们之间的关系。

亲属的含义从以下三个方面来分析:

1.亲属是人与人之间的社会关系,有固定的身份和称谓;

2.亲属由婚姻关系、血缘关系或收养关系而产生;

3.亲属与家属、家庭成员的区别:家庭成员是指相互负有扶养义务的一定范围内的亲属,主要指夫妻、父母子女,有时也指祖父母、外祖父母、外子女、外孙子女及兄弟姊妹等。但不是家庭成员,因为和这些亲属之间没有法定的权利义务,而且也不可能在一起共同生活。 [1]

中文名亲属外文名relatives

意 义血缘或收养而产生的社会关系

摘 自礼记·大传

分 类姻亲

名词释义

亲属二字,由来已久。中国古代的《礼记·大传》载:“亲者,属也”,汉代刘熙在《释名·释亲属》中说:“亲,衬也,言相隐衬也”“属,续也,恩相连续也。”这些解释虽然没有揭示亲属的社会属性,但都说明了亲属之间具有相衬相续的密切关系。

亲属广泛地见于律条是从明律开始的。如明律中有“亲属相盗”、“亲属相殴”、“亲属相奸”、“娶亲属妻妾”等条目。清末以来的历次民律草案和国民党政府民法,其中都有亲属一编。

亲属,有生物学意义上的亲属与法律意义上的亲属之分,即广义和狭义之分。

生物学意义上的亲属,即广义的亲属,是指以两性和血缘关系为纽带的亲属,不包括拟制血亲,它上下各代延续无穷、范围很广。

法律意义上的亲属,即狭义的亲属,是指法律承认并规定其权利义务的亲属,仅包括一定范围的生物学意义上的亲属以及法律拟制血亲,其范围较之生物学意义上的亲属要窄。

分类

古代

是以男子为中心的宗法制度的产物,并不能科学地反映亲属关系的亲疏远近。我国最早将亲属分为宗亲与外亲两种,自《大明律》开始,妻亲从外亲中分离出来。因此,旧中国亲属分为:宗亲、外亲和妻亲三种类型。

宗亲

宗亲,又称木亲、木族。是指出自同一祖先的父系男性血亲及其配偶和“在室女”。它由三部分亲属组成:一是出自同一祖先的父系男性血亲。如父、祖父、伯父、叔父、兄弟、子、孙子等。这类亲属同宗同姓,在旧律中又称“木宗”或“正宗”:二是出自同一祖先的父系男性血亲的配偶.如母、祖母、妻、儿媳、伯母等。

这些女性虽属外姓,但由于与“木宗”男性结婚而加入了。“夫宗”.旧律称之为“来归之妇”;三是出自同一祖先未结婚的父系女性血亲,如未婚的女儿、姐妹、姑、侄女等。旧律称之为“在室女”。她们一旦出嫁,就脱离娘家的宗族而成为其夫家宗族的宗亲。如果真被夫“休弃”回到娘家,则又恢复其父亲宗族的成员身份。实生活中,未能根木改变封建社会的亲属传统,男性木位主义在亲属关系中仍然起着决定作用。

民国以后

(1)配偶。

(2)血亲。分两种:一是自然血亲。二是拟制血亲。

(3)姻亲。分三种:一是血亲的配偶。二是配偶的血亲。三是配偶的血亲的配偶。

姻亲

姻亲是指以婚姻为中介而产生的亲属关系,但配偶本身除外。如男女结婚,使双方互与对方亲属产生了亲属关系。又如自己的亲属与他人结婚。使自己与他人产生亲属关系。这些亲属都称姻亲。根据我国婚姻家庭法学中比较公认的观点。将姻亲分为血亲的配偶、配偶的血亲以及配偶的血亲的配偶三种形式。

(1)血亲的配偶。指自己的血亲(包括直系和旁系血亲)的配偶.如子之妻(儿媳),女之夫(女婿),兄弟之妻(嫂、弟妻),姐妹之夫(姐夫、妹夫),伯、叔、舅之妻(伯母、婶母、舅母),姑、姨之夫(姑夫、姨夫)等。

(2)配偶的血亲。指己身的配偶的血亲,如妻之父母(岳父、岳母),夫之父母(公、婆),以及妻之伯、叔、姑、舅、妓及其子女,夫之伯、叔、姑、舅、姨及其子女等。

(3 )配偶的血亲的配偶。指自己配偶的血亲的丈夫或妻子,这种姻亲不是以一次婚姻为中介,而是以两次婚姻为中介而形成的。如:夫与妻之姊妹之夫(连襟),妻与夫之兄弟之妻(灿嫂)等。由于这种关系相对比较间接、疏远,有些国家的立法不以配偶的血亲的配偶为姻亲。

我国有承认这种姻亲关系的历史传统,如:国民党政府民法“亲属篇”中,规定姻亲不仅包括血亲的配偶、配偶的血亲,还包括配偶的血亲的配偶。至于血亲的配偶的血亲,各国立法一般不将其列入姻亲的范例。

亲属称谓编辑

古代将凡血缘相近的同姓本族和异性外族都称作亲属。具体称谓如下:

直系

1、上五世亦称上五服,即从本位起,上及父、祖、曾祖、高祖、大祖:

父,生养己身之男性;母,生养己身之女性。

祖 (王父、祖父)父之父。祖母、王母、父之母。

曾(曾祖父、母)祖之父、母。

高(高祖父、母)曾祖之父、母。

大(大祖父、母)高祖之父、母。

2、下五世亦称下五服,即从本位起,下及子、孙、曾孙、玄孙、来孙:

子,己身生养之男性;女,己身生养之女性。

孙,子之子。

曾孙 孙之子。

玄孙曾孙之子。

来孙 玄孙之子。

旁系

兄,出生时间比己身早的男性;

弟,出生时间比己身晚的男性;

姐,出生时间比己身早的女性;

妹,出生时间比己身晚的女性。

世父(伯父)父之兄。

叔父 父之弟。

世母(伯母) 世父之妻。

叔母(婶) 叔父之妻。

姑(姑母) 父之姊妹。

姑父 姑之夫。

从祖祖父(伯祖父、叔祖父) 父之伯叔。

从祖祖母(伯祖母、叔祖母) 父之伯母、叔母。

从祖父(堂伯、堂叔) 父之从兄弟。

从祖母(堂伯母、堂叔母) 从祖父之妻。

族曾祖父(族曾王父)祖父的伯叔。

族曾王母祖父的伯叔之妻子。

族祖父(族祖王父)族曾祖父之子。

族父,族祖父之子。

族兄弟,族父之子。

嫂兄,之妻。

弟妇,弟之妇。

从子(侄)兄弟之子。

从女(侄女)兄弟之女。

从孙兄弟之孙。

甥(外甥)姊妹之子。

私姊妹之夫。

女婿(子婿、婿)女之夫。

中表(姑表)父之姊妹之子女。

外祖父(外王父)母之父。

外祖母(外王母)母之母。

外曾王父外祖父之父。

外曾王母外祖父之母。

舅(舅父)母之兄弟。

舅母(妗子)舅之妻。

从母(姨母、姨)母之姊妹。

姨父姨母之夫。

中表(姨表)姨之子女。

从母兄弟、从母姊妹(姑表兄弟姊妹、姨表兄弟姊妹)母之兄弟姊妹的子女。

外舅(岳父、岳丈、丈人、泰山、岳翁) 妻之父。

外姑(岳母、丈母、泰水)妻之母。

姨(姨子)妻之姊妹。

妻侄妻之兄弟之子。

舅(嫜、公)夫之父。

姑(婆)夫之母。

姑嫜、舅姑 即夫之父母(俗称公婆)。

伯叔(大伯、大叔子) 夫之兄弟。

小姑子夫之妹。

娣妇夫之弟妇。

姒姆夫之嫂。

娣姒、妯娌古之弟妇与嫂的简称。

娅、连襟(襟兄、襟弟)、两乔两婿互称。

称谓杂谈

如何称呼自己的亲属,在称呼自家的亲属时,我们常会听到或见到“家、舍、亡、先、犬、小”这几个字。

家 是用来称比自己辈分高或年长的活着的亲人,含有谦恭平常之意。如称己父为家父、家严,称母为家母、家慈,称丈人为家岳,祖父为家祖,以及家兄、家嫂等等。

舍 是用来谦称比自己卑幼的亲属,如舍弟、舍妹、舍侄、舍亲,但不说舍儿、舍女。

先 含有怀念、哀痛之情,是对已死长者的尊称,如对已离世的父亲称先父、先人、先严、先考,对母尊称先母、先妣、先慈,对祖父称先祖,等等。

亡 用于对已死卑幼者的称呼,如亡妹、亡儿。对已故的丈夫、妻子、挚友,也可称亡夫、亡妻、亡友。

犬 旧时谦称自己年幼涉世不深的子女,如犬子、犬女等。

小 对人常用来称己一方的谦词,如自称自己儿女为小儿、小女等。

六亲

六亲即六种亲属。对六亲的说法,历来众说纷纭,大致有以下几种,一说指父子、兄弟、姊妹、甥舅、婚媾、姻娅。二说指父子、兄弟、夫妇。三说指父母、兄弟、妻子。四说指父母、兄弟、以父兄弟、从祖兄弟、从曾祖兄弟、同族兄弟。五说指父、母、兄、弟、妻、子,是现代比较通行的说法,现代汉语中六亲也泛指亲属。

排行

古代以伯、仲、叔、季来表示兄弟间的排行顺序,伯为老大,仲为老二,叔为老三,季排行最小。父之兄称“伯父”,父之次弟称为“仲父”,仲父之弟称为“叔父”,最小的叔叔称“季父”,后来父之弟都统称为“叔父”。

妻子称呼

我们在21世纪初称男人的配偶为妻子。而从古至今,对妻子的称呼竟有近四十种之多。

小君细君最早是称诸侯的妻子,后来作为妻子的通称。

皇后皇帝的妻子。

梓童 皇帝对皇后的称呼。

夫人 古代诸侯的妻子称夫人,明清时一二品官的妻子封夫人,近代用来尊称一般人的妻子,多用于外交场合。

荆妻 旧时对人谦称自己的妻子,又谦称荆人、荆室、荆妇、拙荆、山荆。贱荆,有表示贫寒之意。

娘子 古人对自己妻子的通称。

糟糠 形容贫穷时共患难的妻子。

内人 过去对他人称自己的妻子。书面语也称内人、内助。尊称别人妻称贤内助。

内掌柜的旧时称生意人的妻子为“内掌柜”,也有称“内当家”的。

太太 旧社会一般称官吏的妻子,或有权有势的富人对人称自己的妻子为“太太”,今有尊敬的意思,如“你太太来了”。

妻子 指的是妻子和儿女。早期有“妻子”、“妻室”,也单称妻,有的人为了表示亲爱,在书信中常称贤妻、爱妻。

老伴儿 指年老夫妻的一方,一般指女方。

娘儿们、婆娘、婆姨 有些地方称妻子为娘儿们,或婆娘,或婆姨。

堂客西南地区一些地方俗称妻子为堂客。

媳妇儿 在河南农村普遍叫妻子作媳妇儿。

老婆 北方城乡的俗称,多用于口头语言。

老爱 因称老婆太俗,称爱人拗口,所以取折衷的办法叫老爱。

继室续弦妻死后又另娶的。

家里 屋里人、做饭的,都是方言对妻子的称谓。

女人 一些农村称妻子为女人,或孩子他娘。

爱人 男女互称。

右客 湖北鄂西山区对妻子的一种称呼。

伙计、搭档 现代都市对妻子的俗称。

另外,旧时对妾的称呼有“侧侄”、“偏房”、“小星”、“加夫人”、“妇君”等。

古今对丈夫的称谓 我们对女子的配偶称作丈夫。此外对丈夫的称谓还有丈人、君、外子、官人、老公、爱人、当家的、前面人、掌柜的、外面人、郎君、老伴、老头子、那口子、男人、老爱、那位老板等。

古今对父母的称谓 父母又称高堂、椿萱双亲、膝下、考妣等。

古今对夫妻的称谓 夫妻在古今称谓有结发、鸳鸯、伉俪、配偶、伴侣、连理、秦晋、百年之好等。

“鸳鸯”原指兄弟,中国古代曾把鸳鸯比作兄弟。鸳鸯本为同命鸟,双栖双宿,所以古人用它来比喻兄弟和睦友好。后用鸳鸯来比夫妇,始于唐人卢照邻。

中国古代,年少之时结为夫妻,称为结发。后因以“结发”为结婚,指原配夫妇。

“丈夫”小考

丈夫在古代并非指女子的配偶。古代男子二十岁时,举行冠礼,称为丈夫,这是一种古时礼仪。另外,古代把身长八尺的魁梧男子称作丈夫。在春秋战国之交,“丈夫”的词义扩大了,不仅指成年的男子,而且还指男性的小孩,甚至男婴。

“娘子”小谈

娘子是丈夫对妻子的一种爱称,在元代以前,称妻子为“娘子”是不对的。宋代之前,“娘子”专指未婚的少女,意同今天的姑娘。

到了唐代,唐玄宗宠爱杨贵妃,杨贵妃在后宫中的地位无与伦比,宫中号称为”娘子”。这里的娘子,显然已不是指少女了,但也不能理解为是对妻子的称呼。

到了元代,社会上已普遍称呼已婚妇女为“娘子”。到了明代,一般习惯称少妇为“娘子”,而且带有娇爱的味道。

随着称妻为“娘子”的流行,一般妇女也就称为某娘了,如称接生婆为“老娘”,称巫婆为“师娘”,称妓女为“花娘”,称男女关系不清的女人为“夫娘”,以及鄙称妇女为“婆娘”等等,通称她们为“娘们”。

丈人

“丈人”在21世纪初通常指称岳父。但在古代“丈人”就不仅指岳父了。“丈人”主要有四种说法:其一,“丈人”是对老者和前辈的尊称;其二,“丈人”指家长或主人;其三,“丈人”是女子对丈夫的称呼;其四,“丈人”代表岳父。

“连襟”趣话

在中国民间,通称姐妹们的丈夫为“连襟”,“连襟”的来历与中国著名的诗人杜甫、洪迈有关。

较早在笔下出现这个词语的是杜甫。他晚年寓居川东,结识了当地一位姓李的老头子,叙论起来,两家还是拐弯抹角的亲戚。两人很合得来,三天两头书信往来或一起聊天喝酒,后来杜甫要出峡东下湖湘,写了首《送李十五丈别》的诗,回忆叙述结交经过,有一句是“人生意气合,相与襟袂连”。这只是形容彼此关系密切,它还没有后来的那种关系。

典故编辑

凡本宗内及与外姻中有服制者皆为亲属。曾高祖父母及父母为尊亲属。《礼记·大传》:“五世祖免,杀同姓也,六世亲属竭矣。”《史记·孝武本纪》:“陛下必欲致之,则贵其使者,令有亲属,以客礼待之,勿卑,使各佩其信印,乃可使通言于神人。”《后汉书·章帝纪》:“其婴儿无父母亲属,及有子不能养活者,禀给如律。”《明律·刑律.亲属相盗》:“凡各居亲属相盗财物者,期亲减凡人五等,大功减四等,小功减三等,缌麻减二等,无服亲减一等,并免刺。”

法律规定编辑

《中华人民共和国民法典》

第一千零四十五条亲属包括配偶、血亲和姻亲。

配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女为近亲属。

配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。 [2]

参考资料

1. 亲属 .汉典[引用日期2018-09-27]

2. 《中华人民共和国民法典》 .全国人民代表大会[引用日期2020-06-05]

中国亲属系统

亲属,是指因婚姻或血缘与和人类个体结成的社会关系,父母、同胞兄弟姐妹等亲属又称亲人或家人,其他则称为亲戚。

中国亲属系统,传统以男系为核心,分亲属为宗亲、外亲和妻亲。亲属间,根据每个人的辈分、宗族、年纪与性别,而有特定的亲属称谓。

中国人的亲属称谓,具有条理分明、尊卑有序的特点,成为中华文化的一大特征。 [1]

中文名亲戚

目录

1 宗亲

▪ 直系亲属

▪ 同胞兄弟姐妹

▪ 父之兄弟姐妹

▪ 兄弟姐妹之子女

▪ 堂亲

2 外亲

▪ 祖母族

▪ 母族

▪ 表亲

3 妻亲

▪ 妻之父母

▪ 妻之兄弟姐妹

▪ 内兄弟的子女

▪ 女性称夫家亲属

4 亲属称谓对照简表

宗亲

宗亲,以本宗男子为主体,还包括未出嫁的在室女子,及嫁入本宗的女性。其中,跟自己父系有血缘关系的亲属称为“堂亲”。

此外,对于本宗在室女子仍属宗亲,一旦出嫁则属于丈夫家族,为外亲。以下为方便理解,本宗所有女子(包括丈夫)亦列在宗亲之中。

直系亲属

鼻祖:远祖父的父亲称为“鼻祖父”。

远祖:太祖父的父亲称为“远祖父”。

太祖:烈祖父的父亲称为“太祖父”。

烈祖:天祖父的父亲称为“烈祖父”。

天祖:高祖父的父亲称为“天祖父”。

高祖:祖父的祖父称为“高祖父”。祖父的祖母称为“高祖母”。

曾祖:祖父的父亲称为“曾祖父”。祖父的母亲称为“曾祖母”。

祖:父亲的父亲称为“祖父”,口语称“爷爷”。父亲的母亲称为“祖母”,口语称“奶奶”。

父母:称为“父亲”。父亲妻子称为“母亲”。

自己

子:根据性别分别称为“子”、“女”。子的妻子,称为“媳”;女的丈夫称为“女婿”。

孙:子女的子女,根据性别分别称为“孙”、“孙女”。孙的妻子称为“孙媳”;孙女的丈夫称为“孙女婿”。

曾孙:孙的子女,根据性别分别称为“曾孙”、“曾孙女”。

玄孙:曾孙子女称为“玄孙”。

来孙:玄孙子女称为“来孙”。

晜孙:来孙子女称为“晜孙”。

仍孙:晜孙子女称为“仍孙”。

云孙:仍孙子女称为“云孙”。

耳孙:云孙子女称为“耳孙”。

同胞兄弟姐妹

同一父母的兄弟姐妹,合称为“同胞兄弟姐妹”,也称“亲兄弟姐妹”。

兄亲:父母的儿子中,比自己年长者称为“兄亲”,也称“亲哥哥”。兄的妻子称为“嫂”。

弟亲:父母的儿子中,比自己年幼者称为“弟亲”,也称“亲弟弟”。弟的妻子称为“弟媳”,或偏口语化称为“婶子”。

姊亲:父母的女儿中,比自己年长者称为“姊亲”,也称“亲姐姐”。姐的丈夫称为“姐夫”。

妹亲:父母的女儿中,比自己年幼者称为“妹亲”,也称“亲妹妹”。妹的丈夫称为“妹夫”。

父之兄弟姐妹

伯父:祖父的儿子中,比父亲年长者称为“伯父”。伯父的妻子称为“伯母”。

叔父:祖父的儿子中,比父亲年幼者称为“叔父”。叔父的妻子称为“叔母”,或偏口语化称为“婶”。

姑母:祖父的女儿称为“姑母”。姑母的丈夫称为“姑丈”。

兄弟姐妹之子女

侄:对于男性,兄弟的子女,根据性别,分别称为“侄”、“侄女”。

外甥:对于男性,姐妹的子女,根据性别,分别称为“外甥”、“外甥女”。

内侄:对于女性(包括其夫),兄弟的子女,根据性别,分别称为“内侄”、“内侄女”。

姨甥:对于女性(包括其夫),姐妹的子女,根据性别,分别称为“姨甥”、“姨甥女”。

堂亲

堂亲是指跟自己父系有血缘关系的亲属。堂亲可分为“亲堂”和“远堂”,而远堂又分为“同房远堂”和“异房远堂”。

亲堂,为与自己同源于祖父的亲属。包括父亲之兄(伯父)或父亲之弟(叔父)之子女,合称“堂兄弟姐妹”,再按其与自己之年纪与性别差异分称“堂兄”、“堂弟”、“堂姐”、“堂妹”。上述亲堂与自己有同一祖父。

堂兄:叔父或伯父的儿子中,比自己年长者称为“堂兄”。

堂弟:叔父或伯父的儿子中,比自己年幼者称为“堂弟”。

堂姐:叔父或伯父的女儿中,比自己年长者称为“堂姐”。

堂妹:叔父或伯父的女儿中,比自己年幼者称为“堂妹”。

同房远堂,为与自己非同源于祖父,而同源与曾祖父的亲属。

同房远堂的长辈包括:父亲之伯父或叔父,即祖父之兄或弟,合称“叔伯祖父”,再按其与自己祖父之年纪差异分称“伯祖父”、“叔祖父”;父亲之堂同辈,合称“堂叔伯父”,再按其与自己父亲之年纪与性别差异分称“堂伯父”、“堂叔父”、“堂姑母”。

伯祖父:父亲之伯父,即祖父之兄、比自己祖父年长者称为“伯祖父”,或偏口语化称为“伯公”。

叔祖父:父亲之叔父,即祖父之弟、比自己祖父年轻者称为“叔祖父”,或偏口语化称为“叔公”。

姑祖母:父亲之姑母,即祖父之姐妹称为“姑祖母”。

堂伯父:父亲的堂兄称为“堂伯父”。

堂叔父:父亲的堂弟称为“堂叔父”。

堂姑母:父亲的堂姐妹称为“堂姑母”。

同房远堂的同辈包括:堂伯或堂叔之儿子或女儿,合称“再从兄弟姐妹”,再按其与自己之年纪与性别差异分称“再从兄”、“再从弟”、“再从姐”、“再从妹”。上述同房远堂的同辈与自己有同一高祖父。

再从兄:堂叔或堂伯的儿子中,比自己年长的称为“再从兄”。

再从弟:堂叔或堂伯的儿子中,比自己年幼的称为“再从弟”。

再从姐:堂叔或堂伯的女儿中,比自己年长的称为“再从姐”。

再从妹:堂叔或堂伯的女儿中,比自己年幼的称为“再从妹”。

异房远堂,为与自己非同源于祖父或曾祖父,而同源于高祖父或更先辈的亲属。以下主要叙述同源于高祖父的亲属。

对自己而言属异房,而对自己父亲而言属同房的远堂长辈包括:父亲之伯祖父或叔祖父,父亲之堂伯父或堂叔父,父亲之再从兄或再从弟。

曾伯祖父:父亲之伯祖父,即祖父之伯父,即曾祖父之兄,称为“曾伯祖父”,或偏口语化称为“曾伯公”。

曾叔祖父:父亲之叔祖父,即祖父之叔父,即曾祖父之弟,称为“曾叔祖父”,或偏口语化称为“曾叔公”。

曾姑祖母:父亲之姑祖母,即祖父之姑母,即曾祖父之姐妹,称为“曾姑祖母”。

族伯祖父:父亲之堂伯父,即祖父之堂兄,称为“族伯祖父”,或偏口语化称为“族伯公”。

族叔祖父:父亲之堂叔父,即祖父之堂弟,称为“族叔祖父”,或偏口语化称为“族叔公”。

族姑祖母:父亲之堂姑母,即祖父之堂姐妹,称为“族姑祖母”。

族伯父:父亲之再从兄,即祖父之堂兄弟之子,称为“族伯父”。

族叔父:父亲之再从弟,即祖父之堂兄弟之子,称为“族叔父”。

族姑母:父亲的再从姐妹,即祖父之堂兄弟之女,称为“族姑母”。

异房远堂的同辈包括:族伯或族叔之儿子或女儿,合称“族兄弟姊妹”,又称“三从兄弟姐妹”,再按其与自己之年纪与性别差异分称“族兄”(三从兄)、“族弟”(三从弟)、“族姐”(三从姐)、“族妹”(三从妹)。上述异房之远堂同辈与自己有同一高祖父。

族兄:族伯父或族叔父的儿子中,比自己年长的称为“族兄”。

族弟:族伯父或族叔父的儿子中,比自己年幼的称为“族弟”。

族姐:族伯父或族叔父的女儿中,比自己年长的称为“族姐”。

族妹:族伯父或族叔父的女儿中,比自己年幼的称为“族妹”。

此外,同源于更先辈的亲属,则长辈统称“族伯叔祖父”、“族伯叔父”,同辈统称“族兄弟姐妹”。

外亲

外亲,是指女系血亲相联系的亲属,包括与母亲有关的亲属和与出嫁女儿相联系的亲属等。与母亲有关的亲戚,例如外祖父母、舅、姨及表兄弟姐妹等。与出嫁女儿相联系的亲戚,例如女婿、外孙子女和姑父及其子女、亲家等。

其中,借着父亲的姐妹或母亲的兄弟姐妹而连结的亲属称为“表亲”,而前者父方表亲又称为“姑表亲”,后者母方的表亲又称为“姨表亲”。

中国传统的外亲概念范围很窄。例如母族仅算及上下两代,即上溯至母之父母(外祖父母),旁及母之兄弟姐妹(舅、姨),下至母之兄弟姐妹之子(表兄弟姐妹)。但随着社会文化的发展,外亲概念的范围也有所扩大,例如母亲的表亲也称为表亲(表舅、表姨等)。

祖母族

舅祖父:祖母的兄弟,即父亲的舅父,称为“舅祖”,“舅祖父”,或偏口语化称为“舅公”,“舅爷爷”。舅祖父妻子称为“舅祖母”,或偏口语化称为“妗婆”,“舅婆”,“舅奶奶”。

姨祖母:祖母的姐妹,即父亲的姨母,称为“姨祖母”,或偏口语化称为“姨婆”,”姨奶奶“。姨祖母丈夫称为“姨祖父”,或偏口语化称为“姨公”。

母族

外祖父:母亲的父亲称为“外祖父”,或偏口语化称为“外公”。

外祖母:母亲的母亲称为“外祖母”,或偏口语化称为“外婆”。

舅父:母亲的兄弟称为“舅父”。舅父的妻子称为“舅母”,或偏口语化称为“妗”。

姨母:母亲的姐妹称为“姨母”。姨母丈夫称为“姨丈”,也称“姨父”或“姨夫”。

表亲

表亲,是指借着母亲的兄弟姐妹或父亲的姐妹而连结的亲属。

自己与父亲姐妹的子女,称为姑表亲(姑表兄弟姐妹);自己与母亲兄弟姐妹的子女,称为姨表亲(姨表兄弟姐妹、从母兄弟姐妹)。

此外,父母的表亲,及母亲的堂亲也为表亲。

表亲的长辈,包括父母的表兄弟姐妹,及母亲的堂兄弟姐妹。

表伯父:父亲的表兄称为“表伯父”。

表叔父:父亲的表弟称为“表叔父”。

表姑母:父亲的表姐和表妹称为“表姑母”。

表舅父:母亲的表兄和表弟称为“表舅父”。

表姨母:母亲的表姐和表妹称为“表姨母”。

堂舅父:母亲的堂兄和堂弟称为“堂舅父”。

堂姨母:母亲的堂姐和堂妹称为“堂姨母”。

表亲的同辈,称为“表兄弟姐妹”。

表兄:姑母及姨母、舅父的儿子中,比自己年长者称为“表兄”“表哥”。

表弟:姑母及姨母、舅父的儿子中,比自己年幼者称为“表弟”。

表姐:姑母及姨母、舅父的女儿中,比自己年长者称为“表姐”“表姊”。

表妹:姑母及姨母、舅父的女儿中,比自己年幼者称为“表妹”。

妻亲

妻亲,是指借自己的妻子而连结的亲属。

中国传统以男系为核心,女子出嫁则属丈夫宗族,故没有所谓“夫亲”。但女性对于丈夫的父母、兄弟姐妹,亦有特定的称谓。

妻之父母

岳父:妻子的父亲称为“岳父”。

岳母:妻子的母亲称为“岳母”。

妻之兄弟姐妹

内兄:妻子兄长称为“内兄”,或偏口语化称“大舅哥”。

内弟:妻子弟弟称为“内弟”,或偏口语化称“小舅子”。

妻姐:妻子姐姐称为“妻姐”,或偏口语化称“大姨姐”。

妻妹:妻子妹妹称为“妻妹”,或偏口语化称“小姨子”。

此外,与妻子姐妹的丈夫之间称为“连襟”。

内兄弟的子女

侄:内兄弟的子女,根据性别,分别称为“侄”、“侄女”。

女性称夫家亲属

公:丈夫的父亲,称为“公公”。

婆:丈夫的母亲,称为“婆婆”。

伯:丈夫的兄长,称为“伯”,或偏口语化称“大伯哥”。

叔:丈夫的弟弟,称为“叔”,或偏口语化称“小叔子”。

姑:丈夫的姐妹,称为“姑”。偏口语化,称丈夫的姐姐为“大姑姐”,称丈夫的妹妹为“小姑子”。

此外,与丈夫兄弟的妻子之间称为“妯娌”。

亲属称谓对照简表

以自己为中心,下表列出主要亲属间的相互称谓对照。

亲属称谓

亲属称自己(男性)

亲属称自己(女性)

曾祖父、曾祖母

曾孙

曾孙女

祖父、祖母

孙

孙女

父亲、母亲

子

女

伯父、伯母

侄

侄女

叔父、叔母

侄

侄女

姑母

内侄

内侄女

兄

弟

妹

嫂

叔(小叔子)

姑(小姑子)

弟

兄

姐

弟媳

伯(大伯哥)

姑(大姑姐)

姐

弟

妹

姐夫

内弟(小舅子)

妻妹(小姨子)

妹

兄

姐

妹夫

内兄(大舅哥)

妻姐(大姨姐)

岳父、岳母

女婿

公、婆

媳

伯祖父、叔祖父

侄孙

侄孙女

外祖父、外祖母

外孙

外孙女

舅父、舅母

外甥

外甥女

姨母、姨丈

姨甥

姨甥女

舅祖父、姨祖母

甥孙

甥孙女

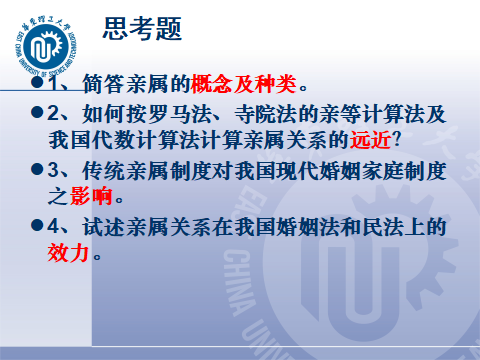

2、古代和现代亲属制度的性质有何不同?

亲属制度的历史源远流长。古代社会的亲属制度虽然形式各异,但基本上都是以宗族为本位,而不是以个人为本位的。现代各国的亲属制度不定了以宗族为本位的传统,实行以个人为本位的原则。

3、亲属与家属的区别是什么?

亲属不同于家属。家属是家长的对称。古代法将家庭成员分为家长和家属两部分。家长主宰和统治家庭,对家属享有极大的权力,如教令权、主婚权、惩戒权等,而家属是指除家长以外的其他家庭成员。新中国的婚姻家庭制度只是根据家庭成员之间的亲属关系来规定彼此之间的权利和义务。尽管现实生活中人们在习惯上仍沿用传统的家长与家属的称谓,实质上家庭成员均互为家属,法律地位是一律平等的。

4、亲属与家庭成员的区别是什么?

亲属不同于家庭成员。家庭成员一般是指同居一家,共同生活的近亲属,如夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姊妹等。有亲属关系的人不一定都是同一家庭的成员,他们可能分别属于不同的家庭。家庭成员则一般都有亲属关系,但也有例外。人们基于社会主义道德的考虑,将与自己无亲属关系的人作为家庭成员,共同生活,互相扶助,在实际生活中也是进有所见的。

5、我国封建时代对亲属的分类是怎样的?

我国封建时代的亲属制度,按照宗法制度的原则对亲属进行分类,把亲属分为宗亲、外亲及妻亲三种。所谓宗亲,主要指源于同一祖先的男系血亲,包括在室女和因娶人而归于本宗的妇女。所谓外亲,是指同母系和出嫁女相关的亲属。所谓妻亲,指法指同妻子相关的亲属。在上述三类亲属中,疛亲是基础和核心,而外亲与妻亲则属于次要的亲属。

6、亲属法学中是如何对亲属分类的?

按照亲属法学中的一般见解,可根据不同的标准对亲属作如下的分类:以亲系即亲属间的血缘联系为标准,可将亲属分为男系亲和女系亲、父系和母系亲、直系亲和旁系亲。中国古代的礼法和法重男系亲,轻女系亲;重父系亲,轻母系亲。我国婚姻法对这些亲属则是同等看待的。

7、以行辈为标准,亲属分为几类?

可将亲属分为长辈亲属、平辈亲属和晚辈亲属。长辈亲属指辈分高于自己的亲属,旧称尊亲属。平辈亲属是指辈分与自己相当 的亲属。晚辈亲属旧称卑亲属,是指辈分低于自己的亲属。尊亲属和卑亲属之分反映了旧时代亲属关系上的不平等。新中国的亲属制度已用长辈亲属和晚辈亲属取代了过去的称谓。

8、以亲属关系的亲疏程度为标准,亲属分为几类?

可将亲属分为近亲属和其他亲属。依据我国现行法律的有关规定,近亲属是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。近亲属以外的均为其他亲属。

9、以亲属关系的发生原因为标准,亲属分为几类?

可将亲属分为配偶、血亲和姻亲,这是亲属的基本分类。配偶即夫妻,是男女双方因结婚而形成的亲属羬经。配偶是血亲和姻亲赖以发生的基础,因而是最重要的亲属关系。

10、我国婚姻法是否将配偶作为亲属?

关于配偶能否作为亲属的类别之一,世界各国的立法例和法学界的观点并不一致。我国婚姻法和有关法律从历史传统和实际情况出发,不仅将配偶规定为亲属,而且还作为近亲属。《中华人民共和国婚姻法》在“家庭关系”一章中,首先加以规定的亲属关系就是夫妻关系,《中华人民共和国刑事诉讼法》在规定“近亲属”时亦把夫妻列在首位。

11、法学界关于配偶是否能作为亲属的两种不同观点是什么?

关于配偶是否能作为亲属,法学界的观点主要有两种:一种观点认为:配偶虽然是血亲和姻亲关系的基础,但并不是亲属的本体,配偶既不能够列入亲系,又无法确定其亲等,故配偶仅为配偶而已,没有将其作为一类亲属的必要;另一种观点则认为:配偶应当作为亲属,因为配偶之间的权利与义务完全是亲属之间的权利和义务,不将配偶作为亲属是违反设置亲属制度的本意的。

19、世界上通用的亲等计算方法有哪些?

从世界范围来看,通常使用的亲等计算方法主要有两种,即罗马法的亲等计算法和寺院法的亲等计算法。罗马法的亲等计算法来源于古罗马时代,随着罗马法的传播而为许多国家所采用。寺院法的亲等计算法源于基督教会法规,某些国家至今仍使用此计算法。

20、中国古代的亲等计算方法是什么?

中国古代的丧服制度将服制分为斩衰、齐衰 、大功、小功、缌麻五等,用来分别亲疏关系的远近。丧服制度贯穿着封建的宗法观念,重男轻女,重本宗轻外亲,区别尊卑、长幼、嫡庶,目的在于维护和巩固宗法家庭制度。

21、现代婚姻法的亲等计算方法是什么?

我国现行婚姻法是以血亲之间的世代来计算亲属关系远近的。这种计算法以一辈为一代。在计算直系血亲时,以已身为一代,然后再从已身向上或向下数,向上数至父母为两代,数至孙子女、外孙子女为三代,依此类推。计算旁系血亲时,须根据旁系血亲之间的同源关系,同源于父母的,为两代以内旁系血亲;同源于祖父母、外祖父母的,为三代以内旁系血亲,依此类推。

22、亲属关系是如何发生的?

亲属关系的发生和终止,是指因一定法律事实的出现,而使当事人之间产生亲属关系或使既存的亲属关系归于消灭。配偶关系的发生是因婚姻的成立而发生,依照我国婚姻法,以准予结婚登记、领取结婚证的时间为配偶关系发生的时间。血亲关系的发生分为自然血亲的发生和拟制血亲的发生两种。自然血亲以出生为发生的原因,这种发生原因不仅适用于婚生的血亲,而且也适用于非婚生的血亲。拟制血亲关系因所要拟制的亲属关系依照法定程序成立而发生。姻亲关系以婚姻的成立为其发生原因。

23、亲属关系是如何终止的?

亲属关系的终止有三种情况:

1、为配偶关系的终止。配偶关系可因婚姻关系终止而终止。婚姻关系的终止不外乎两个原因,一是一方死亡,二是双方离婚。

2、为血亲关系终止。血亲关系的终止分为自然血亲和拟制血亲之间关系的终止。自然血亲间的血缘联系只有在自然死亡或宣告死亡后才能引起自然血亲关系的终止。拟制血亲的可变更性,决定了它既可因一方死亡而终止,也可因现在的亲属关系依法解除而终止。

3、是姻亲关系的终止。姻亲关系一般是因离婚而终止。

论述题

1、如何理解亲属概念?

亲属是基于婚姻、血缘和法律拟制而形成的社会关系。这种关系具有不同于其他社会关系的特点,一经法律调整,便在具有亲属身份的主体之间产生法定的权利与义务。

一、法律所调整的亲属关系不同于一般意义上的亲属关系。亲属的概念有广义和狭义之分。

广义的亲属包括一切相互之间具有婚姻、血亲和姻亲关系的人,不受亲等限制。狭义的亲属是为法律所调整的一定范围的亲属关系,彼此之间具有特定的权利和义务。各国法律对具有权利和义务关系的亲属的规定,都局限在一定亲等之内。在我国婚姻法和有关法律中,具有法律效力的亲属包括夫妻、父母、子女、姐妹、祖父母外祖父母、孙子女、外孙子女儿媳与公婆、女婿和岳父母,以及其他三代以内的旁系血亲。

二、系统性不同于家属。家属是家长的对称。古代法将家庭成员分为家长和家属两部分。家长主宰和统治家庭,对家属享有极大的权力。如教令权、主婚权、惩戒权等,而家属指除家长以外的其他家庭成员。我国尽管现实生活中人们在习惯上仍沿用传统的家长与家属的称谓,实质上家庭成员均互为家属,法律地位是一律平等的。

三、亲属不同于家庭成员。家庭成员一般是指同居一家、共同生活的近亲属,如夫妻、父母、子女等。有亲属关系,但也有例外,例如人们基于社会主义道德的考虑,将与自己无亲属关系的人作为家庭成员,共同生活,互相扶助。亲属制度的历史源远流长。古代社会的亲属制度虽然形式各异,但基本上都是以宗族为本位,而不是以个人为本位的。现代各国的亲属制度不定了以宗族为本位的传统,实行以个人为本位的原则。

2、试述亲属的种类。

我国封建时代的亲属制度,按照宗法制度的原则对亲属进行分类,把亲属分为宗亲、外亲及妻亲三种。

所谓宗亲,主要指源于同一祖先的男系血亲,包括在室女和因娶人而归于本宗的妇女。所谓外亲,是指同母系亲和出嫁女相关的亲属。所谓妻亲,系指同妻子相关的亲属。在上述三类亲属中,宗亲是基础和核心,而外亲与妻亲则属于次要的新书……按照亲属法学中的一般见解,可根据不同的标准对亲属作如下的分类:以亲系即亲属间的血缘联系为标准,可将亲属分为男系亲和女系亲、父系亲和母系亲、直系亲和旁系亲。中国古代的礼和和法重男系亲,轻女系亲;重父系亲,轻母系亲。我国婚姻法对这些亲属则是同等看待的。以行辈为标准,可将亲属分为长辈亲属、平辈亲属和晚辈亲属。长辈亲属指辈分高于自己的亲属,旧称尊亲属。平辈亲属是指辈分与自己相当的亲属。晚辈亲属旧称卑亲属,是指辈分低于自己的亲属。尊亲属和卑亲属反映了旧时代亲属关系上的不平等。新中国的亲属制度已用长辈亲属和晚辈亲属取代了过去的称谓。以亲属关系的亲疏程度为标准,可将亲属分为近亲属和其他亲属。依据我国现行法律的有关规定,近亲属是指夫、妻、父母、子、女、同胞兄弟姊妹。近亲属以外的均为其他亲属。以亲属关系的发生原因为标准,可将亲属分为配偶、血亲和姻亲,这是亲属的基本分类。配偶即夫妻,是男女双方因结婚而形成的亲属关系。配偶是血亲和姻亲赖以发生的基础,因而是最重要的亲属关系。

3、试述亲属关系在我国婚姻法上的效力。

亲属关系的法律效力,取决于各国法律的具体规定。依照我国现行婚姻法,亲属的法律效力主要表现为:直系血亲和三代以内的旁系血亲间禁止结婚。夫妻在婚姻关系存续期间所得财产为夫妻共同财产,双方享有平等的所有权。夫妻之间有互相埠头的义务;父母与子女间有无关教育和赡养扶助的义务祖父母、外祖父母与孙子女、外孙子女在一定条件下有抚养和赡养的义务;兄弟姊妹在一定的条件下有互相抚养的义务。当然也可以换一个角度,从权利方面说明其法律效力。

4、试述亲属关系在我国其他民事法律上以及刑法上和诉讼法上的效力。

亲属关系在我国其他民事法律上的效力是:父母是未成年子女的监护人和法定代理人;近亲属得作为无民事行为能力和限制民事行为能力的精神病人的监护人和法定代理人。近亲属可依法对的亲属向人民法院提出宣告失踪和撤销失踪宣告的申请。配偶、子女和父母为第一顺序的法定继承人,兄弟姊妹、祖父母和外祖父母为第二法定继承人,上述亲属均可作为遗嘱继承人。亲属关系在刑法上的效力是:某些犯罪的被告人和被害人之间须有一定的亲属关系。某些种类的犯罪可由被害人的近亲属告诉。亲属关系在诉讼法上的效力是:无论在刑事诉讼还是民事诉讼中,审判人员是当事人的近亲属时,必须自行回避。民事诉讼中,没有行为能力的人,由其作为法定代理人的亲属代为诉讼。刑事诉讼中,一定的亲属可作为被告人的辩护人。

5、试述亲属关系发生和终止的原因。

亲属关系的发生和终止,是指因一定法律事实的出现,而使当事人之间产生亲属关系或使既存的亲属关系归于消灭。由于各类亲属的性质和特点不尽相同,发生和终止的原因也有所区别。

亲属关系发生的原因是:

1、配偶关系的发生。

2、血亲关系的发生,自然血亲以出生为发生的原因,其血缘纽带是通过出生的事实联结起来的。拟制血亲关系因所要拟制的亲属关系依照法定程序成立而发生。姻亲关系的发生以婚姻的成立为其发生原因。

亲属关系终止的原因是:

1、配偶关系的终止。配偶关系因婚姻关系终止而终止。原因有二,即一方死亡和双方离婚。

2、血亲关系的终止。自然血亲间的血缘联系不能通过法律或其他手段人为地加以解除,因此,只有自然死亡或宣告死亡才能引起自然血亲关系的终止。拟制血亲的可变更性,决定了它既可因一方死亡而终止,也可因现存的亲属关系依法解除而终止。

3、姻亲关系的终止。姻亲关系一般因离婚而终止。但世界各国对此有不同的立法例。我国现行婚姻法对此并无元宝,实际生活中一般是由当事人自行处理的。

亲属是基于婚姻、血缘和法律拟制而形成的社会关系。而家属就是同一户口本上的亲属。

家属包括:父母、妻子、丈夫、兄弟姐妹、儿女。

亲属关系包括夫妻、父母、子女、兄弟姊妹、祖父母和外祖父母、孙子女和外孙子女、儿媳和公婆、女婿和岳父母、以及其他三代以内的旁系血亲,如伯伯、叔叔、姑母、舅、阿姨、侄子女、甥子女、堂兄弟姊妹、表兄弟姊妹等。亲属不等于家庭成员,有亲属关系的人可能分属于多个不同的家庭;家庭成员并不绝对有亲属关系。

亲属关系的重复,又称亲属关系的并存,指有亲属关系的两人之间,同时存在两种或两种以上不同的亲属关系。这主要因婚姻或法律拟制而形成。如在一些不禁止中表婚的国家(我国1950年《婚姻法》即一般地不禁止中表婚),表亲结婚后可同时存在配偶和旁系血亲的关系。又如叔侄间在收养成立后,可同时存在养父母子女和旁系血亲关系。

亲属关系发生

亲属关系的发生和终止,是指因一定法律事实的出现,而使当事人之间产生亲属关系或使既存的亲属关系归于消灭。

配偶关系的发生是因婚姻的成立而发生,依照我国婚姻法,以准予结婚登记、领取结婚证的时间为配偶关系发生的时间。

血亲关系的发生分为自然血亲的发生和拟制血亲的发生两种。

自然血亲以出生为发生的原因,这种发生原因不仅适用于婚生的血亲,而且也适用于非婚生的血亲。

拟制血亲关系因所要拟制的亲属关系依照法定程序成立而发生。

姻亲关系以婚姻的成立为其发生原因。

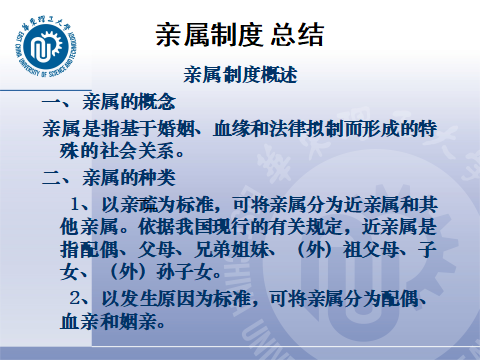

亲属制度总结

亲属的概念和特征

一、亲属的概念

指基于婚姻、血缘或法律拟制而形成的、具有权利义务内容的特定主体之间的社会关系

二、亲属的特征

(一)亲属有固定的身份和称谓

(二)亲属关系只能基于血缘、婚姻或法律拟定制而产生

(三)法律确定的亲属之间具有特定的权利义务关系

现代亲属的分类

1、血亲:凡有血缘联系的亲属为血亲

①自然血亲

②拟制血亲:

2、姻亲:以婚姻关系为中介而产生的亲属

①血亲的配偶

②配偶的血亲

③配偶的血亲的配偶

3、配偶:即夫妻,为男女两性间因结婚而发生的亲属关系。

练习题:

一、简述广义和狭义的亲属概念。

法律所调整的亲属关系不同于一般意义上的亲属关系。

亲属的概念有广义和之分。

广义的亲属包括一切相互之间具有婚姻、血亲和姻亲关系的人,不受亲等的限制。其中许多亲属根本不发生任何法律上的权利和义务关系,彼此间仅具有传统的和伦理上的意义。

狭义的亲属是为法律所调整的一定范围的亲属关系,彼此之间具有特定的权利和义务。各国法律对具有权利和义务关系的亲属的规定,都局限在一定亲等之内。

二、论述题:亲属在法律上的效力主要有哪些

论亲属在婚姻法、民法、刑法、行政法等上的效力。

亲属之间有如下法律效力:

㈠亲属在婚姻法上的效力:

婚姻法规定,一定的亲属如夫妻、父母和子女间负有互相扶养或抚养、赡养的义务;夫妻对共同财产有平等的处理权;夫妻、父母和子女间有互相继承财产的权利;对一定范围内的亲属,如直系血亲和三代以内旁系血亲,有禁止结婚的规定。

①一定范围内的亲属有互相扶养的义务;

②一定范围内的亲属有互相继承遗产的权利;

③一定范围内的亲属具有法定的共同财产;

④一定范围内的血亲禁止结婚;

⑤特定的亲属代为承担民事责任。

㈡亲属在民法上的效力:

父母为未成年子女的法定代理人;根据亲属关系的亲疏远近,在民法上确定法定继承人的顺序和应继份额等。

①亲属可以作特定法律主体的监护或法定代理人,享有监护权、代理权;

②一定范围内的近亲属,可以向法院申请精神病人为无完全行事行为能力人;

③根据一定的亲属关系,确定法定继承人的范围和顺序;

④特定的监护人代被监护人承担民事责任;

⑤亲属享有对失踪人的财产代管权。

民法典亲属关系在婚姻法上的效力有:

根据我国民法典的相关规定,一定的亲属如夫妻、父母和子女间负有互相扶养或抚养、赡养的义务;夫妻对共同财产有平等的处理权;对一定范围内的亲属,如直系血亲和三代以内旁系血亲,有禁止结婚的规定。

《民法典》第一千零四十八条【禁止结婚的情形】直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。

第一千零五十八条 【夫妻抚养、教育和保护子女的权利义务平等】夫妻双方平等享有对未成年子女抚养、教育和保护的权利,共同承担对未成年子女抚养、教育和保护的义务。

第一千零五十九条【夫妻相互扶养义务】夫妻有相互扶养的义务。需要扶养的一方,在另一方不履行扶养义务时,有要求其给付扶养费的权利。

(三)在刑法上的效力。

对于某些犯罪,刑法上有规定,例如刑法第261条规定:“对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人,负有义务而拒绝扶养,情节恶劣的,处五年以下有期徒刑、拘役或管制。”

(四)在行政法上的效力。

亲属行政回避制度。

亲属回避。凡属夫妻关系、直系血亲关系以及同胞兄弟姐妹关系的,不得担任双方直接隶属于同一行政首长的职务或有上下级领导关系的职务;凡有儿女姻亲关系的,不得担任双方直接隶属于同一行政首长的职务或有直接上下级领导关系的职务,也不得在其中一方担任领导职务的单位的人事、监察部门工作。

公务员执行职务时,涉及本人或者本人配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲以及近婚亲利害关系的,或者具有其他可能影响公正执行公务情形的,应当回避。

亲属公务员回避制度是为了防止国家公务员利用职权为亲属徇情营私而对其任职和执行公务所采取的一种限制性的措施。

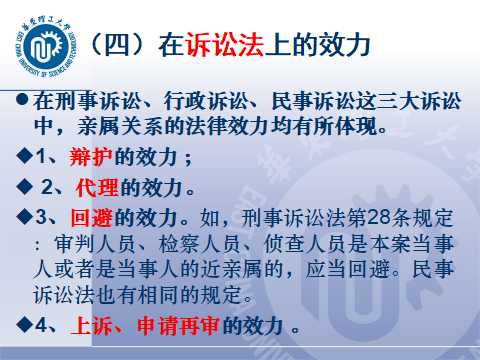

(五)在诉讼法上的效力。

在诉讼法中,一定的亲属关系为回避的原因。

比如,刑事诉讼法第28条规定:审判人员、检察人员、侦查人员是本案当事人或者是当事人的近亲属的,应当回避。

民事诉讼法也有相同的规定。

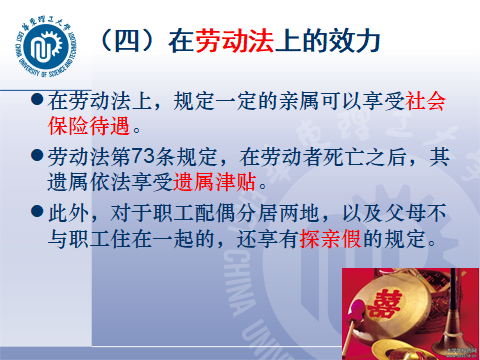

(六)在劳动法上的效力。

在劳动法上,规定一定的亲属可以享受社会保险待遇。

劳动法第73条规定,在劳动者死亡之后,其遗属依法享受遗属津贴。

此外,对于职工配偶分居两地,以及父母不与职工住在一起的,还享有探亲假的规定。

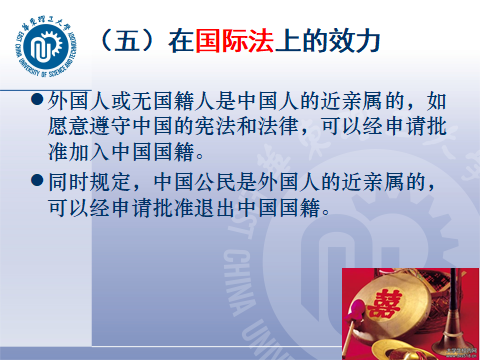

(七)在国籍法上的效力。

国籍法规定,外国人或无国籍人是中国人的近亲属的,如愿意遵守中国的宪法和法律,可以经申请批准加人中国国籍。

同时规定,中国公民是外国人的近亲属的,可以经申请批准退出中国国籍。