第5章 亲权与亲子关系

《民法典》第二节

父母子女关系和其他近亲属关系

《民法典》第一千零六十七条父母不履行抚养义务的,未成年子女或者不能独立生活的成年子女,有要求父母给付抚养费的权利。

成年子女不履行赡养义务的,缺乏劳动能力或者生活困难的父母,有要求成年子女给付赡养费的权利。

《民法典》第一千零六十八条父母有教育、保护未成年子女的权利和义务。未成年子女造成他人损害的,父母应当依法承担民事责任。

《民法典》第一千零六十九条子女应当尊重父母的婚姻权利,不得干涉父母离婚、再婚以及婚后的生活。子女对父母的赡养义务,不因父母的婚姻关系变化而终止。

《民法典》第一千零七十条父母和子女有相互继承遗产的权利。

《民法典》第一千零七十一条非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何组织或者个人不得加以危害和歧视。

不直接抚养非婚生子女的生父或者生母,应当负担未成年子女或者不能独立生活的成年子女的抚养费。

《民法典》第一千零七十二条继父母与继子女间,不得虐待或者歧视。

继父或者继母和受其抚养教育的继子女间的权利义务关系,适用本法关于父母子女关系的规定。

《民法典》第一千零七十三条对亲子关系有异议且有正当理由的,父或者母可以向人民法院提起诉讼,请求确认或者否认亲子关系。

对亲子关系有异议且有正当理由的,成年子女可以向人民法院提起诉讼,请求确认亲子关系。

《民法典》第一千零七十四条有负担能力的祖父母、外祖父母,对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年孙子女、外孙子女,有抚养的义务。

有负担能力的孙子女、外孙子女,对于子女已经死亡或者子女无力赡养的祖父母、外祖父母,有赡养的义务。

《民法典》第一千零七十五条有负担能力的兄、姐,对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年弟、妹,有扶养的义务。

由兄、姐扶养长大的有负担能力的弟、妹,对于缺乏劳动能力又缺乏生活来源的兄、姐,有扶养的义务。

一、亲权

(一)亲权的概念和特征

1.亲权的概念

亲权是指父母对于未成年子女人身方面的照顾、教育、管束、保护和财产方面的保护、管理的权利义务。

亲权,是指父母对未成年子女在人身和财产上具有管教和保护的权利和义务。亲权制度是调整父母与未成年子女关系有法律规范的总称。

2、亲权的特征:

亲权制度起源于罗马法的家父权和日耳曼法的保护权。 我国宪法规定:父母有抚养并教育未成年子女的义务,成年子女有赡养扶助父母的义务。目前,我国现行法中未设置亲权制度。

(1)亲权是基本的身份权;亲权是基于父母子女身份,依法规定而产生。

(2)亲权是父母对未成年子女专有的权利和义务;亲权是父母对于未成年子女的一种权利义务。

(3)亲权是以管教保护和教养未成年子女为目的,是对未成年子女人身和财产的照护。亲权以保护未成年子女为目的;

(4)亲权既是父母的权利又是父母的义务。亲权是权利和义务的统一,亲权不能任意抛弃。

(5)亲权须依法行使,不得滥用。

(二)亲权的法律效力:

共同亲权的原则:父母双方共同行使亲权,是现代亲权制度的基本原则。

亲权的内容:是亲权制度的核心,是亲权的法律效力的具体表现。

1、人身方面的亲权:

子女的姓氏权、居、住所指 定权、惩戒权、法定代理权和同意权、子女返还请求权。

2、财产方面的亲权:

法定的代理权和同意权、管理权、使用收益权、处分权。

3、亲权的丧失:

亲权因剥夺而丧失;因中止而丧失;因转移而丧失。

二、亲子关系

(一)现代亲子关系的种类:

自然血亲的父母子女关系;

拟制血亲父母子女关系。

在夫妻关系存续期间,双方一致同意进行人工授精,所生子女应视为夫妻双方的婚生子女,父母子女关系适用〈婚姻法〉的有关规定。

婚生子女:是指在婚姻关系存续期间受胎或出生的子女。

婚生子女的推定:指妻子在婚姻关系存续期间受胎或所生子女推定为夫的婚生子妇的制度。婚生子女的推定大致有三种推定方法:一是子女在婚姻关系存续期间受胎的,推定为婚生子女;二是子女在婚姻关系存续期间出生的,推定为婚生子女;三是子女在婚姻关系解除后300天以内出生的,推定为婚生子女。

婚生子女的否认:是指当事人享有否认婚生子女为自己亲生子女的诉讼请求权制度。

我国目前尚无婚生子女否认制度。我国现行法对婚生子女的否认权没有时效的限制,同时也没有丈夫可对该子女生父追偿抚养费的规定。

父母子女间的权利义务:我国〈婚姻法〉规定:父母对子女有抚养教育的义务。

父母对子女有抚养的义务。(父母对未成年子女的抚养是无条件的,父母对成年子女的抚养是有条件的。)2、父母对子女有教育的义务。

子女对父母有赡养扶助的义务。子女对父母的赡养是法定的义务,不得附加任何条件,赡养人不得以放弃继承权或者其他理由,拒绝履行赡养义务。

父母子女之间有相互继承遗产的权利。我国〈继承法〉规定,子女和父母均为第一顺序的法定继承人,相互享有继承权。

子女应当尊重父母的婚姻权利,不得干涉父母的再婚自由。

非婚生子女指没有婚姻关系的男女所生的子女。非婚生子女包括:未婚男女所生子女,已婚男女与第三人所生子女,无效婚姻和被撤销婚姻当事人所生子女等。

(二)非婚生子女的准正和认领:

非婚生子女的准正,是指已出生的非婚生子女因生父母结婚或司法宣告而取得婚生子女资格的法律制度。

准正制度始于罗马法。

准正的要件:

非婚生父母子女之间须有其身份赖以确定的血缘关系;

生父母须有结婚的事实或司法宣告;

准正的依据是法律事件而非法律行为,所指的事件是指生育行为或子女出生的客观事实。

准正的形式有二:

一是生父母结婚而准正,

二是因法院宣告而准正。

准正的效力是使非婚生子女取得婚生子女的法律资格。

我国婚姻法尚无非婚生子女的准正和认领的规定。

我国〈婚姻法〉规定,非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何人不得加以危害和歧视。不直接抚养非婚生子女的生父或生母,应当负担子女的生活费和教育费,直至于子女独立生活为止。

1、非婚生子女的生父母负有抚养教育非婚生子女的义务,对不履行抚养义务的生父母,非婚生子女有要求付给抚养费的权利。

2、非婚生子女对生父母有赡养扶助的义务,与婚生子女对父母的赡养扶助并无不同之处;

3、非婚生子女与生父母有相互继承遗产的权利。

继父母继子女的概念:在我国,只有在一起共同生活形成了抚养教育关系的继父母子女间,才具有法律上的拟制血亲关系,发生生父母子女间的权利和义务。

12、血亲的分类有哪些?

血亲是因血缘联系而形成的亲属关系。在某些情况下,血亲关系高精亦可因法律拟制而发生。所以,血亲又有自然血亲与拟制血亲之别。自然血亲又可分为全血缘的自然血亲与半血缘的自然血亲。在血亲关系中,以不同的亲系为根据,还可以分为直系血亲和血亲。

13、在我国婚姻法中全血缘自然血亲和半血缘自然血亲的法律地位不同吗?

自然血亲,是指出于同一祖先具有血缘联系的亲属。自然血亲是以出生的事实作为发生原因的,是被血缘纽带联结在一起的。自然血凝又可分为全血缘的自然血亲与半血缘的自然血亲。全血缘的自然血亲是指出自共同父母的兄弟姊妹,即同胞的兄弟姊妹。半血缘的自然血亲是指同父异母或同母异父的兄弟姊妹,他们之间的血缘关系仅有一半是共同的。我国婚姻法对全血缘的自然血亲与半血缘的自然血亲平等对待。因此,关于兄弟姊妹之间的权利和义务的规定,既适用于同胞兄弟姊妹,也适用于同父异母和同母异父的兄弟姊妹。

14、具有拟制血亲关系的法律关系主体的地位是怎样的?

拟制血亲,是指彼此本无该种血亲应当具有的血缘关系,但法律因其符合一定条件,确认其与该种血亲具有同等权利义务的亲属。由于该种亲属关系是法律拟制而不是自然形成的,故又称为准血亲。拟制血亲的父母子女关系和自然血亲的父母子女关系具有相同的法律地位。

15、以不同的亲系为根据,血亲还可以分为几类?

在血亲关系中,以不同的亲系为根据,还可以分为直系血亲和旁系血亲。

直系血亲之间具有直接的血缘联系,旁系血亲之间具有间接的血缘联系。

16、姻亲的种类有哪些?

姻亲是以婚姻关系为中介而产生的亲属,但不包括配偶本身。

姻亲可分为血亲的配偶、配偶的血亲以及配偶的的配偶三类。

血亲的配偶是指自己的直系血亲和旁系血亲的配偶。

配偶的血亲是指自己配偶的直系血亲和旁系血亲。

配偶的血亲的配偶是一种间接的姻亲关系。

17、姻亲之间有法律上的权利义务关系吗?

一般来说,姻亲之间只有在法律特别指明的情况下才具有某种权利义务关系。

《中华人民共和国继承法》规定,丧偶儿媳或丧偶女婿对或岳父母尽了主要赡养义务的,也可作为第一法定继承人,取得或岳父母的遗产。

这种继承权并不是姻亲关系的必然内容,而是法律对丧偶儿媳和女婿赡养和岳父母行为的肯定和鼓励。

18、从配偶的血亲关系角度看,姻亲可分为几类?

可把姻亲分为直系、旁系。

配偶的直系血亲即为自己的直系姻亲,如与儿媳、岳父母与女婿。

配偶的旁系血亲即为自己的旁系姻亲,如丈夫的兄弟姊妹和妻子的兄弟姊妹。

6、父母子女间有哪些权利义务关系?

1、父母对子女有抚养教育的义务。

2、父母有保护和教育未成年子女的权利和义务。

3、子女对父母有赡养扶助的义务。

4、父母子女有相互继承遗产的权利。

7、简述继子女的法律地位。

我国《婚姻法》第27条条1款特别规定:“继父母与继子女间,不得虐待或歧视。”否则,应承担相应的法律责任。

同条第二款还规定:“继父或继母和受其抚养教育的继子女韹权利和义务,适用本法对父母子女关系的有关规定。”

10、简答非婚生子女的概念,及我国法律对非婚生子女的保护。

非婚生子女旧称私生子,这种子女的生父和生母不具有夫妻身份,是在婚姻关系之外受胎而出生的。

如未婚男女所生的子女已婚男女与他人通奸所生的子女等。

我国《婚姻法》第25条规定:“非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何人不得加以危害和歧视。”在我国,非婚生子女与婚生子女的法律地位是完全相同的。婚姻法中有关父母子女间权利和义务的规定,如抚养教育、保护教育、赡养扶助和遗产继承等,同样适用于父母与非婚生子女。

《婚姻法》第25条还规定:“不直接抚养非婚生子女的生父或生母,应当负担子女的生活费和教育费,直到子女能独立生活为此。”

6、试述血亲的分类方法。

血亲是因血缘联系而形成的亲属关系。在某些情况下,血亲羬 可因法律拟制而发生。所以,血亲又有自然血亲与拟制血亲之别。

自然血亲又可分为全血缘的自然血亲与半血缘的自然血亲。

在血亲关系中,以不同的亲系为根据,还可以分为直系血亲和旁系血亲。自然血亲,是指出于同一祖先具有血缘联系的亲属。

自然血亲是以出生的事实作为发生原因的,是被血缘纽带联结在一起的。

自然血亲又可分为全血缘的自然血亲与半血缘的自然血亲。

全血缘的自然血亲是指出自共同父母的兄弟姊妹,即同胞的兄弟姊妹。半血缘的自然血亲是指同父异母或同母异父的兄弟姊妹,他们之间的血缘关系仅有一半是共同的。

我国婚姻法对全血缘的自然血亲与半血缘的自然血亲平等对待。因此,关于兄弟姊妹之间权利和义务的规定,既适用于同胞兄弟姊妹,也适用于同父异母和同母异父的兄弟姊妹。

拟制血亲,是指彼此本无该种血亲应当具有的血缘关系,但法律因其符合一定条件,确认其与该种血亲具有同等权利义务的亲属。

由于该种亲属关系是法律拟制而不是自然形成的,故又称为准血亲。拟制血亲的父母子女关系和自然血亲的父母相同的法律地位。

在血亲关系中,以不同的亲系为根据,还可以分为直系血亲和旁系血亲。直系血亲之间具有直接的血缘联系,旁系血亲间有间接的血缘联系。

相关链接:

中国传统法文化中的“天理观”

在中国传统法文化中,早期并未出现明确的天理概念,但与之相关的“天”、“天命”等则早已有之。西周初建,周人对商人的天道观进行调整,否定了上帝即祖宗神的观点,代之以天只赞助有德之人,并使之为君,战国时的管子,提出“生法者君也”,但君虽生法,并不是凭自己一己之私心,任意为之,而必须以天则人性为标准,“天则”即是自然界不可违背的规律,表现与俗世,则是人之者为人类本能中之好恶,源自“天则”的人情好恶即是立法之重要标准。

中国法文化中“天理观”的法律内涵

宋明以来,天理渐渐成为司法审判的重要渊源。

在南宋的《名公书判清明集》中,真德秀阐释了他对天理、国法的理解:“是非之不可易者,天理也,轻重之不可逾者,国法也。以是为非,以非为是,则逆乎天理矣!”在真德秀看来,天理即是审判中客观的是非,不分是非就是悖逆天理。

在清代,司法审判中各种天理的用例更为多见。

乾隆八年,“刘元熙、刘元照商同谋杀胞弟刘满仔起恤,以致伊父刘奇英、母李氏俱被刘方通、李世顺立时杀死。乃刘元熙等忍心灭性,既不首告伸冤于前,复敢抬尸弃埋于后。”刑部奉旨驳回,判语中说:“其逆恶之罪,已为天理人情所不容,又岂国法王章可少贷。”嘉庆年间,大名府知府张五纬,遇到一件儿子遭人殴打并无意中向其父亲说起这件事,愤怒的父亲与其一同前往报仇,结果父亲遭受伤害的案件,张责备作为肇事者的儿子:“揆诸天理、人情、国法,实属罪无可逭。”这些案件中的天理,即与人情相通的“天之正理”,都用以形容犯罪的性质极其恶劣,到了天人共愤的程度,故国法中绝无通融宽赦的余地。

有的案件中,天理又被作为人情国法难以调和时对二者加以折衷的办法。道光末年,江西发生一件婚姻案,订有婚约的两个家庭之间,因为发生斗殴而引发诉讼。尽管斗殴事件已经被解决,但女方一家却因此怀恨在心,试图解除婚姻,而男方不同意,双方遂起官司。负责审理此案的鄱阳县的沈衍庆也颇感为难,“盖闻父子夫妇,并重于大伦。国法人情,必衷诸天理”,从国法的角度,仅仅由于之前的斗殴而解除婚姻是不能承认的,但从人情的要求看,又不应强迫不情愿的女子嫁给对方,因此需要诉诸天理对二者予以调和。沈衍庆最终的判决是,该女终生在父家中守节,男方则不得娶妻,但可纳妾,他认为“如此一变通间,庶伦纪足以相维,而情法似觉兼尽”。这一案件的具体判决,尽管不无商榷之处,但通过天理折衷人情国法的方式,无疑体现出天理的本源性、重要性。

概言之,在中国法文化中,天理即“天之正理”,它是弥漫于整个宇宙的支配法则,是自然与社会的客观规律,高于一切人类社会法律的权威,表达了古代中国人对于公平、正义的终极理解。天理高于国法、人情,从而可以对发生冲突的二者进行指引。

中国法文化中“天理观”的现代诠释

中国自清末西学东渐、变法图强以来,吸收、建立的基本是以西方法律为中心的现代法律体系,善于学习他人之长,本来无可厚非,但在此过程中若彻底丢失了中国自身的特色,失去了中国法治话语权,以及中华法律文化自信,也不应是一个值得期待的法治图景。要重新掌握法治的话语权,实现法治的中国化,就需要挖掘具有合理性、适合现代中国的传统法治资源,去除虚无、伦常等不合理因素的“天理观”,正是传统法文化中值得重视的理论资源。

现代法律知识尽管极为发达,法律教育日趋普遍,但对于大多数老百姓而言,仍然局限于他们所理解的法治、公正之中,并使用他们的话语来描述。当“天理何在”这样的表达出现,已经反映出他们对无法提供正义的当代法治的极度不满、愤懑,司法的公信已经隐隐地显现出危机,如果再不加以重视,很可能面临着法治的“溃败”。

传统法文化的“天理观”,也启示司法者需保持敬畏之心。何为天理,它就是人世礼法的超验性依据,就是我们不能用利益、科学等经验去检验它,它是我们信仰的对象。换句话说,天理就是法律所依据的根本道理。作为司法者,在利益衡量、科学检验之外,还需要对冥冥中的公平、正义保持敬畏,以认同天理的“良心”来审断案件,对待民众,最终,经由司法实现最大限度的公正。

2021,08,20,十三届全国人大常委会第三十次会议在京举行闭幕会。

经会议表决,个人信息保护法、监察官法、医师法、全国人大常委会关于修改人口与计划生育法的决定等多项法律和决定获得通过。

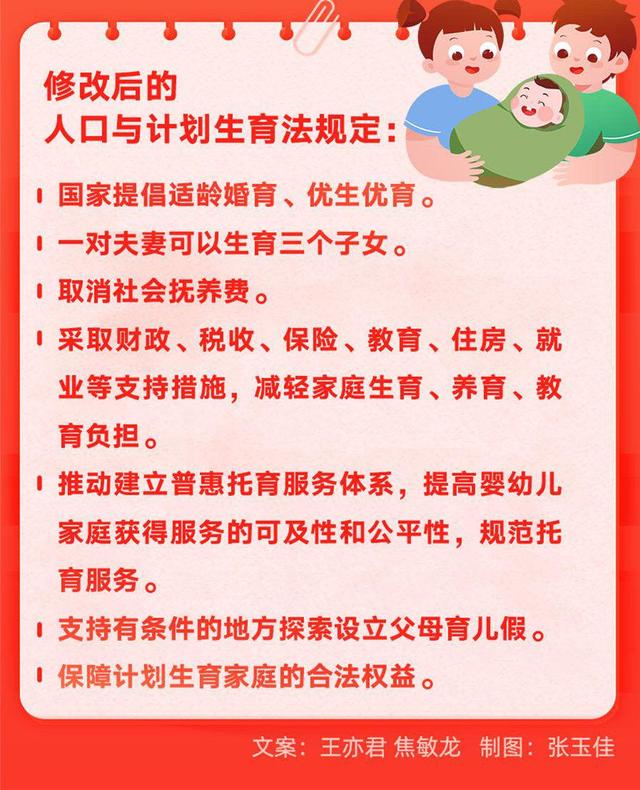

修改后的人口计生法规定,国家提倡适龄婚育、优生优育,一对夫妻可以生育三个子女。

国家采取财政、税收、保险、教育、住房、就业等支持措施,减轻家庭生育、养育、教育负担。

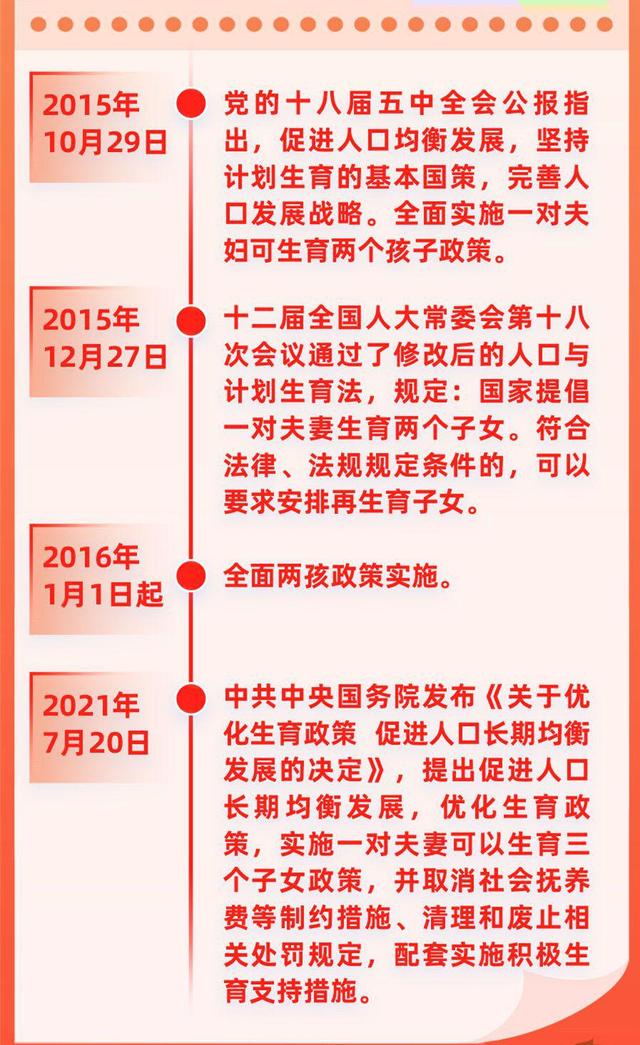

人口计生法自2002年施行以来,于2015年实施全面两孩政策时进行了修改。

为优化生育政策、促进人口长期均衡发展,此次对这部法律作出了哪些重要修改?

请看下图↓

要解决群众“不愿生、不敢生、生不出、生不好”的问题,

还应从多个方面着手。

一是大力发展普惠托育服务,构建政府主导、以普惠微型托育机构为主体、社会力量广泛参与的托育服务体系。

二是研究制定有利于婚育的税收、住房、社会保障等支持政策,推动将生育支持融入所有经济社会政策。

三是坚持男女平等基本国策,支持女性平等就业和生育后重返工作岗位,探索建立工作家庭平衡机制,倡导创建“家庭友好型工作场所”。

四是建设新型婚育文化,发挥计生协等群团组织作用,弘扬中华民族传统美德,尊重生育的社会价值,提倡适龄婚育、优生优育,强化年轻一代的生育责任意识,培育发展支持生育的文化基础。